Светлое будущее на обложке советского журнала. Какие чудеса публиковали в «Техника — молодежи»

Советская периодика — это отдельный культурный пласт для вдумчивого изучения. В СССР любили читать, любили мечтать. И, наверное, никакой другой журнал не мог похвастаться таким объемом воплощенных мечтаний на своих страницах. Впрочем, как и откровенной фантастики, которую не суждено было воплотить никогда. Изучаем обложки издания «Техника — молодежи» и узнаем, о чем думали советские мечтатели в 1950-х и 1960-х годах.

О чем эта статья

- О чем писал журнал «Техника — молодежи»

- Орбитальная станция, 1950 год

- Ветросиловая плотина, 1951 год

- Лаборатория изучения морских волн, 1952 год

- Порт будущего, 1952 год

- Доступная авиация, 1954 год

- Советский автомобиль будущего, 1955 год

- Турболет, 1958 год

- Атомный дирижабль, 1963 год

- Обитаемый планетоид, 1965 год

- Города — вавилонские башни, 1966 год

- Шагающие машины, 1969 год

Эта статья уже публиковалась на Onlíner, мы дополнили ее и решили снова поделиться с вами — ведь истории и события, которые она раскрывает, продолжают оставаться важными и интересными.

О чем писал журнал «Техника — молодежи»

«Техника — молодежи» стартовал в 1933 году как довольно бодрый и крайне интересный для своей поры журнал. Уже в первых номерах можно было отыскать календарь мировой техники со знаменательными датами открытий, рождений, изобретений и даже казней. Так, одна из заметок была посвящена годовщине казни Томаса Мора, написавшего «Утопию» и заложившего целый жанр в фантастике. Стоит отметить, что в этом календаре отмечали в большей мере даже западные достижения и, конечно же, не пропускали знаковые события, связанные с СССР и Россией.

Также в первых номерах журнала регулярно публиковались жизнеописания замечательных людей и выдающихся ученых: Рудольфа Дизеля, Леонардо да Винчи, Джеймса Уатта и других.

Но, разумеется, основная деятельность издания — это освещение героической борьбы рабочего класса при строительстве социалистической экономики. Были тут репортажи с производства, зарисовки с заводов, описания новейших станков и устройств и так далее.

Со временем журнал трансформировался, рубрики менялись, тиражи росли, переваливая за сотни тысяч и даже миллионы. Постепенно в издании начали печатать научную фантастику. Все-таки самая читающая страна в мире очень любила витать в грезах о будущем, а ежели эти грезы еще были приправлены острым сюжетом, то становилось только лучше.

В общем, журнал был знаковый как в культурном плане, так и в бытовом. Его обложки притягивали взгляды, пускай в первые годы и не отличались особой изобретательностью. Тем не менее именно об этих обложках, которые рисовали удивительное будущее, мы и хотим рассказать дальше. Во что верил самый фантастический журнал Советского Союза?

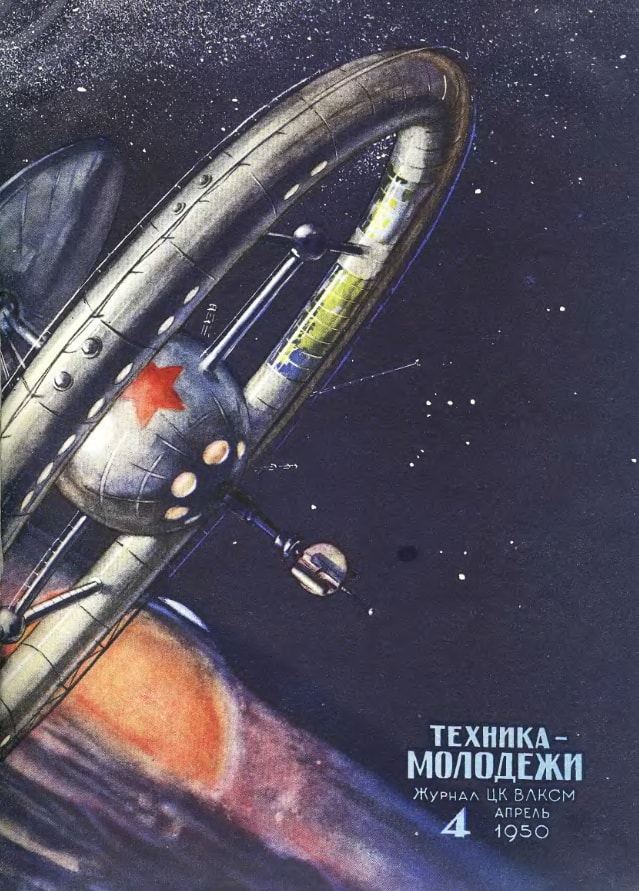

Орбитальная станция, 1950 год

Прошло всего пять лет после разрушительной Второй мировой войны, а мысли советского издателя технического журнала уже бороздят космическое пространство. В апреле 1950 года выходит выпуск, чья обложка украшена изображением орбитальной станции.

Открывается этот выпуск статьей «О природе космических лучей», которую публикуют по заявке 13 школьников из Удмуртии. Также здесь есть описание путевой землеуборочной машины по заказу учеников железнодорожного училища и пространный материал о русском зодчестве. Казалось бы, совершенно оторванные друг от друга темы с разных полюсов человеческого бытия. Но авторитет издания позволял экспериментировать.

Что касается орбитальной станции на обложке, то она является иллюстрацией к повести «Путешествие в завтра». В опубликованной в этом номере главе главный герой посещает такой объект. На нем есть оранжерея, которую от губительных лучей защищает тонкий слой озона. А трудятся в этой карусели обязательно «молодые, жизнерадостные люди, крепко сложенные и загорелые».

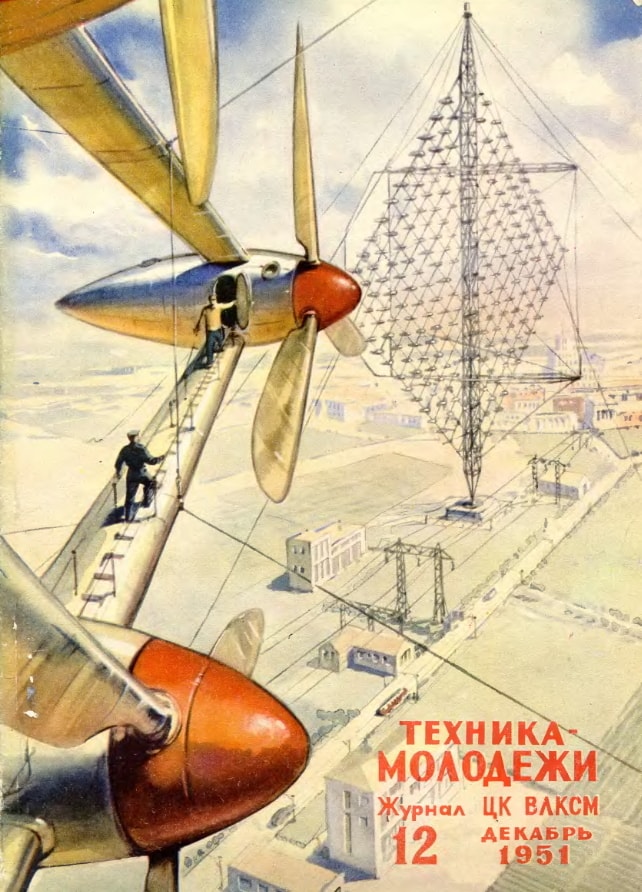

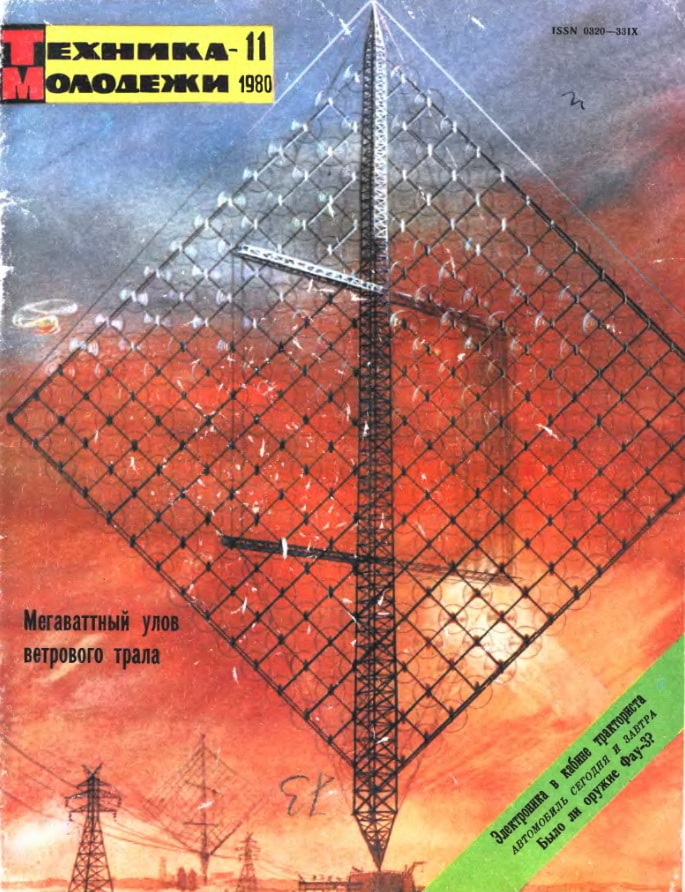

Ветросиловая плотина, 1951 год

Не единожды на страницах журнала заводили речь про энергетику будущего и альтернативные источники электричества. В 12-м выпуске за 1951 год на обложке можно лицезреть одну из перспективных идей по обузданию бесконечного моря энергии — ветра.

Эту идею ветросиловой плотины предложили ученый-механик Ветчинкин и изобретатель-самоучка Уфимцев. Оба увлекались аэродинамикой и вопросами ветроэнергетики. В 1929 году они построили первый ветрогенератор в СССР. Он обеспечивал электричеством дом самого Уфимцева и пары соседей.

Так вот, плотина с обложки должна была обладать мощностью в 100 000 кВт и состоять из 224 ветроколес. Каждое из них диаметром в 20 метров. Общая высота такой установки должна была достигать 350 метров, ширина — 500 метров, а вес всей конструкции — 10 000 тонн.

«Недалек день, когда в синее небо нашей страны вонзятся ажурные башни сверхмощных ветросиловых плотин… и непокорный, капризный ветер станет источником, снабжающим советского человека дешевой электрической энергией», — восторженно пишет «Техника — молодежи».

Лаборатория изучения морских волн, 1952 год

Советский Союз одним из первых начал интересоваться поведением морских волн. По крайней мере, так писали в 12-м номере журнала за 1952 год. Специалисты хотели научиться предсказывать штормы и понимать, чего можно ожидать от моря на берегу.

Такому изучению планировалось уделять еще больше внимания вплоть до создания новых специальных приборов по регистрации волн. Об этом и рассказывалось в статье, для которой была сделана размещенная на обложке иллюстрация. На ней изображена гипотетическая лаборатория по изучению морских волн. Кабина подвешена в открытом море на тросах, натянутых между далеко расставленными друг от друга мачтами.

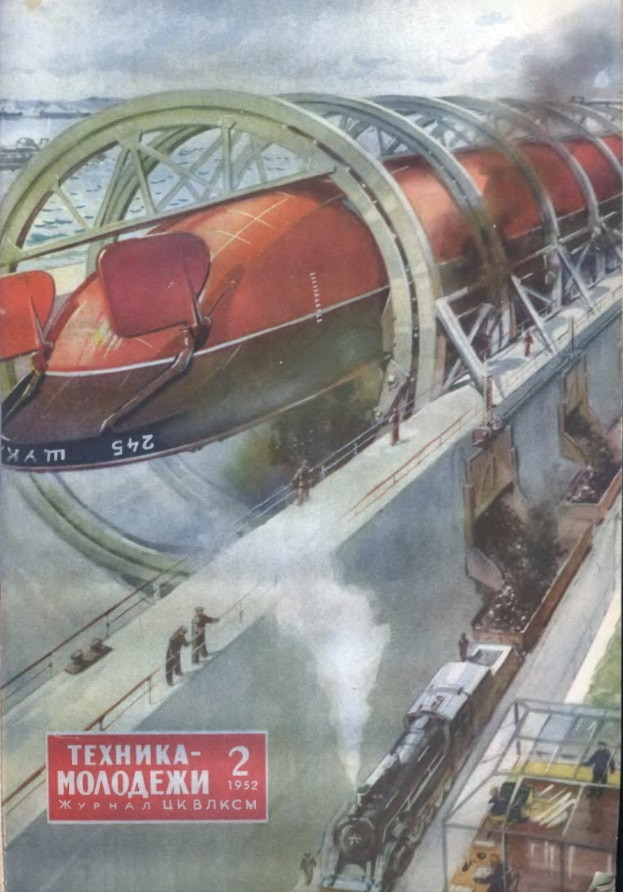

Порт будущего, 1952 год

В стране, где развернулось масштабное преобразование природы, коренным образом реконструировали водные пути. Каждый этап разгрузки и погрузки плавучих барж стремились максимально облегчить, упростить и ускорить. Под это были подведены даже целые планы в пятилетках, которые успешно перевыполнялись, как пишет в статье «Порты будущих морей» февральского номера журнала за 1952 год инженер-генерал Чернов.

Чернов рассказывал, что в будущих портах управление механизмами будет автоматизировано, а механизаторы будут управлять техникой по проводам и радиоволнам. Появятся там и опрокидыватели — гигантские кольца, которые будут зажимать в своих цепких лапах целые баржи и переворачивать их кверху дном, чтобы в мгновение ока проводить разгрузку без применения физической силы и кучи ковшов.

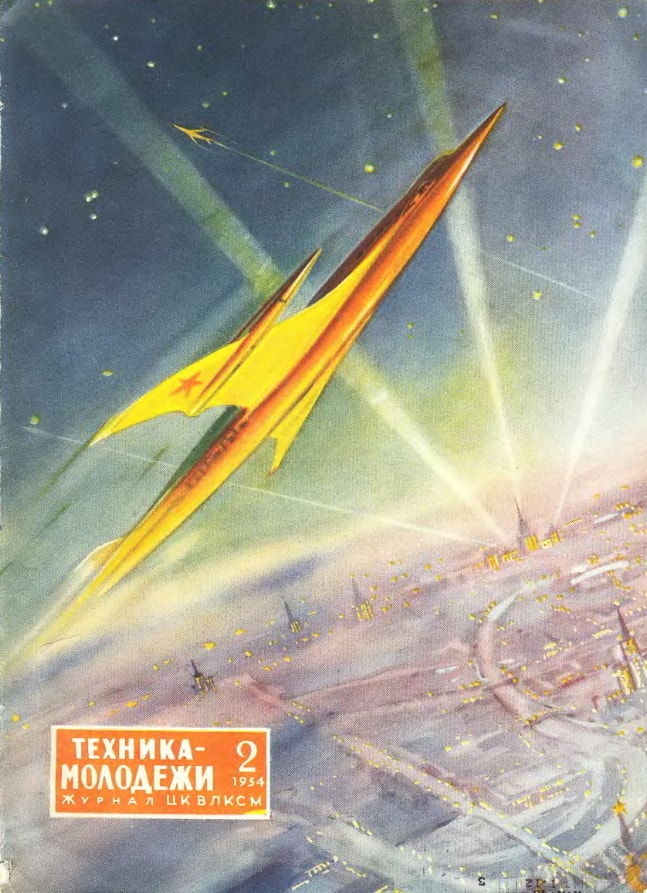

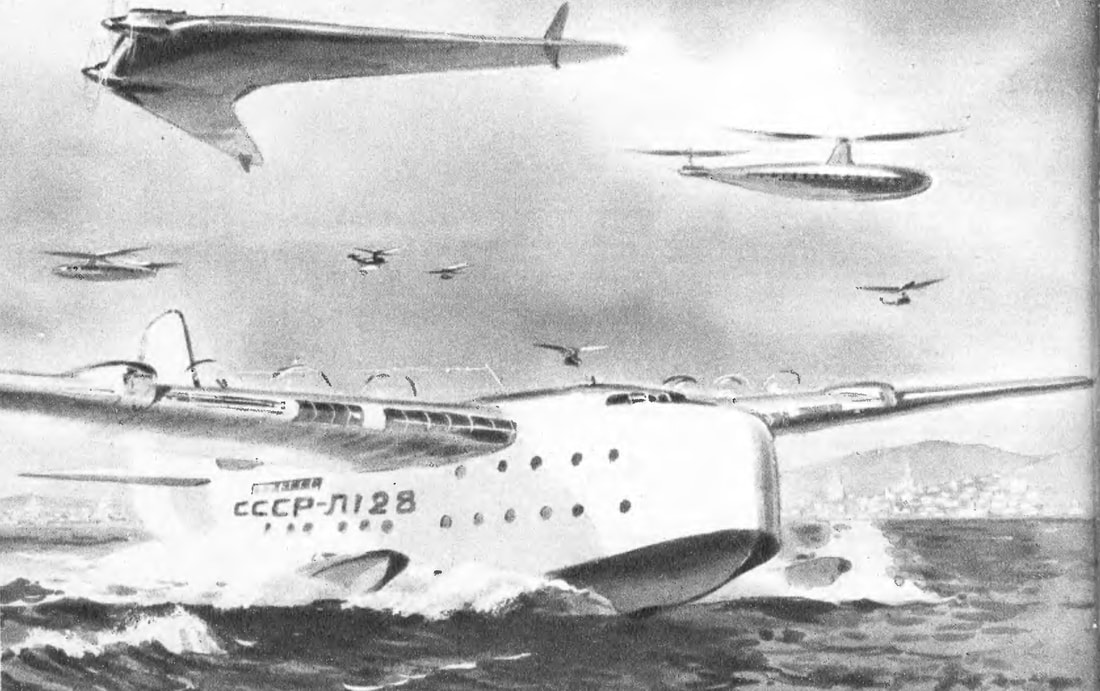

Доступная авиация, 1954 год

Каким же наивным романтиком был наш земляк из Бреста и Герой Советского Союза Илья Мазурук. Генерал-майор авиации в 1954 году для второго выпуска журнала пишет вдохновенную статью об авиации ближайшего будущего, которое должно было наступить через каких-то десять лет. К сожалению, оно так и не наступило. Иллюстрация с обложки относится именно к этим мечтаниям Мазурука.

Автор был уверен, что советский человек застанет рой больших и маленьких вертолетов, взлетающих с крыш зданий, гигантские гидросамолеты весом более 1000 тонн. Все это будет питаться небольшим куском урана, а лайнеры будут способны несколько раз огибать Землю без дозаправки. Причем управлять летательными аппаратами, как и в случае с автомобилями, сможет любой гражданин.

Нажмите на баннер, чтобы узнать, каким ученые в СССР представляли будущее и что из этого сбылось

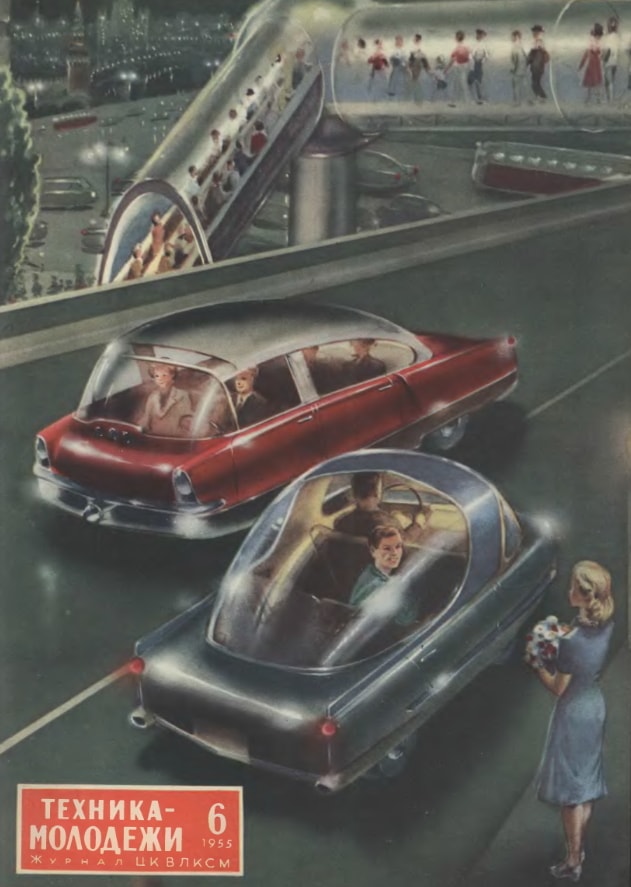

Советский автомобиль будущего, 1955 год

На июльскую обложку журнала за 1955 год попал реальный прототип. Этот красненький автомобиль не только был концептом на бумаге, но и вполне уверенно передвигался по городским улочкам.

Речь о разработке Научного автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Модель 013 встречали на дорогах СССР во время ее испытательных пробегов. Силовой агрегат в машине размещался сзади, а в салоне было три ряда сидений. Впрочем, прототип имел достаточно много недостатков (касающихся в том числе обогрева и охлаждения двигателя), из-за чего НАМИ-013 так и осталась красивой сказкой для обложки почти научно-фантастического журнала.

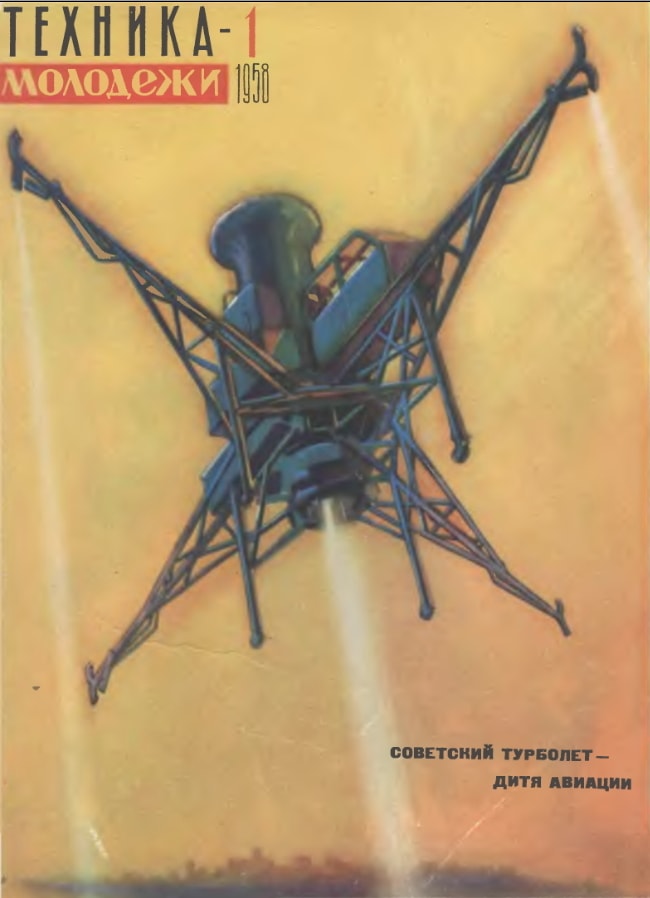

Турболет, 1958 год

Январский выпуск 1958 года ознаменовался статьей про турболет мальчика-революционера Кибальчича. Доктор наук, инженер и летчик-испытатель писали, что первым идею такого аппарата предложил именно Кибальчич, который ожидал казни в казематах. Позже ее воплотили в металлическую ферму с турбореактивным двигателем, сопло которого было направлено вниз. Сделали это сотрудники одного из НИИ, которое в журнале почему-то решено было не называть.

Турболет, как и НАМИ-013, действительно существовал. Он даже летал на параде в Тушино в 1958 году. Вот только предвестником массовой безаэродромной авиации аппарат так и не стал. Авторы статьи о турболете полагали, что реактивные пассажирские самолеты в СССР вскоре будут взлетать с городских площадей. Но просчитались. Их наработки позже использовали при создании самолета вертикального взлета Як-38. Однако произошло это уже через десяток лет.

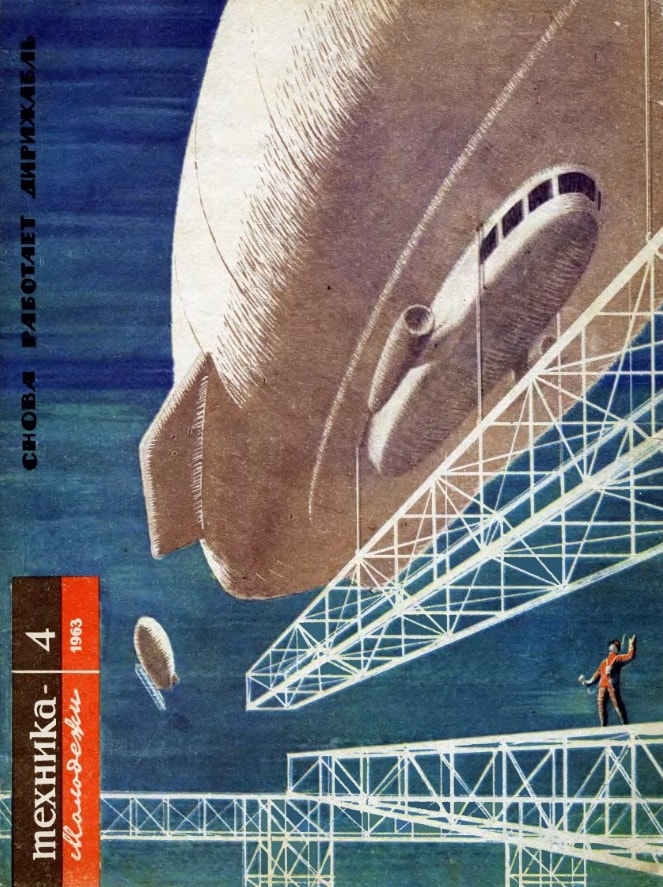

Атомный дирижабль, 1963 год

Инженеры Седых и Козловский на страницах этого номера возмущались тому, что усилия целых коллективов, работавших над развитием дирижаблей, оказались отброшены на задворки истории. Разве не под силу «нашей молодежи, талантливой, смелой, дерзающей» возродить эту школу?

Вон за границей дирижабли уже развивали скорость до 200 км/ч. Тихоходной такую штуку не назовешь! Да и в горы она карабкается лучше поездов. Всего-то надо установить атомный реактор на большом расстоянии от рубки и экипажа, использовать силовые конструкции из легких и прочных титановых сплавов — и дирижабельный транспорт станет таким же привычным, как автомобильный и железнодорожный.

Но, как видим, научно-техническая интеллигенция призыву инженеров не вняла.

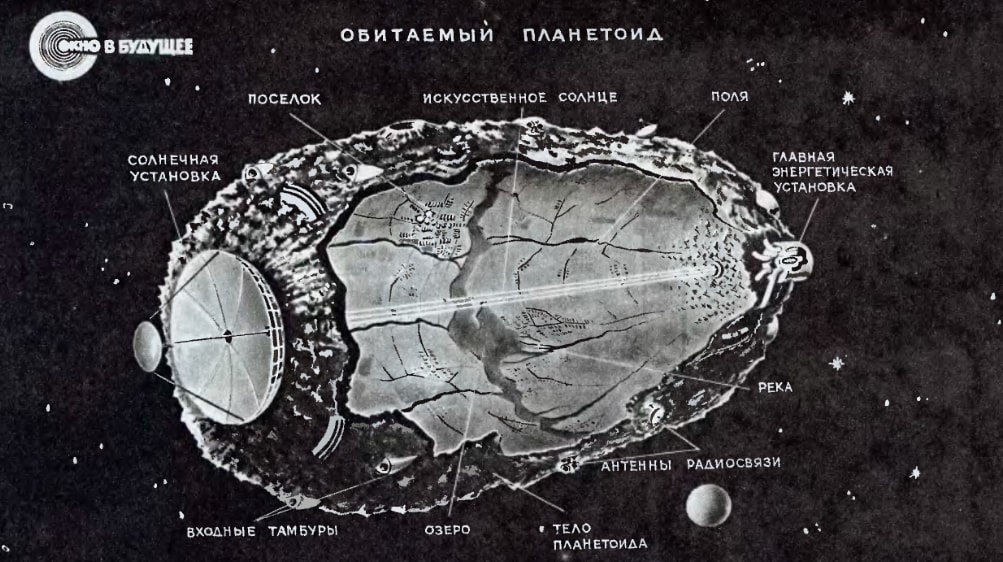

Обитаемый планетоид, 1965 год

Космический филиал Земли в виде скорлупы выеденного ореха (то есть астероида) появился на обложке журнала с подачи доктора технических наук Покровского, который заинтересовался проектом американца Дэндриджа Кола. Шутка ли — искусственный объект, внутренности которого могли бы заселить тысячи землян, со своими полями, реками и искусственным солнцем.

Уже тогда предлагалось, чтобы будущие переселенцы проходили психологическую обкатку в изоляции на Земле, а корабли для строительства обитаемых планетоидов собирались непосредственно в космосе: уж чересчур масштабными они должны были быть.

«Целый рой космических городов возникнет там, где мчатся сквозь космическое пространство сонмы планетоидов», — писал Покровский. Непонятно только, зачем они там нужны. Вопросом «Зачем?» советские мечтатели задавались редко.

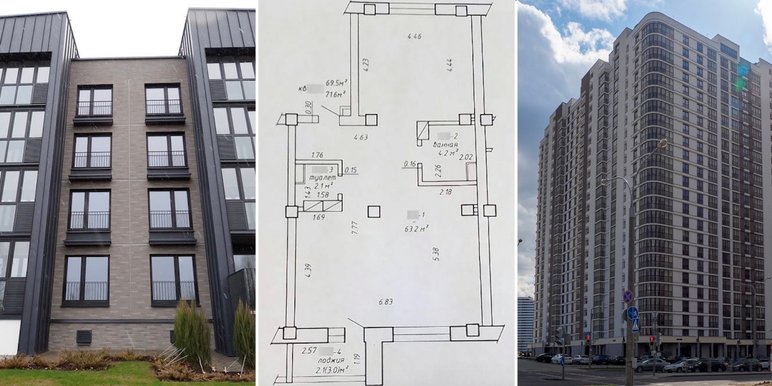

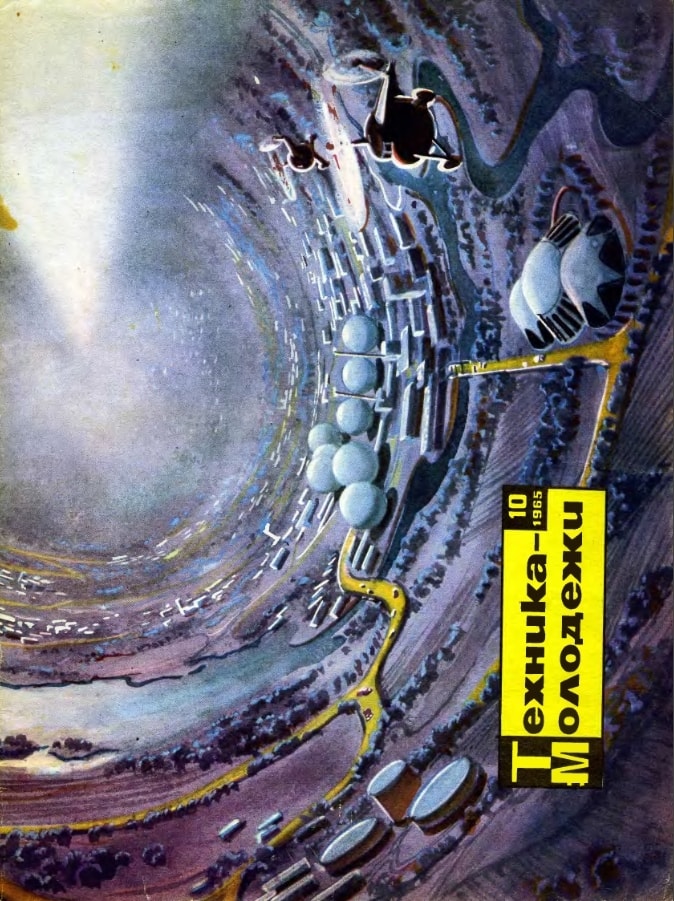

Города — вавилонские башни, 1966 год

Последнюю летнюю обложку журнала 1966 года украшают города будущего: башня западногерманского проекта на 24 тыс. человек и город-гора советских проектировщиков на 55 млн человек. Размах, которому позавидуют любые фантасты.

Проектированием таких масштабных жилых комплексов озаботились на фоне стремительно возраставшей численности населения Земли. Даже освоение полярных районов и возведение искусственных островов в океане не снимало напряженность, а потому архитекторы устремили взоры ввысь. В Западной Германии предложили проект города-башни высотой 1250 метров на 8000 квартир по 100 квадратных метров каждая.

Инженер и лауреат Госпремии СССР Дрязгов в статье предложил не строить долговязые здания, а возвести что-нибудь более приземистое в виде холма или конуса высотой в километр-полтора с основанием диаметром 30—35 километров. Таким образом появилась бы полезная площадь в 900 квадратных километров.

На территории Москвы 1960-х в таком зиккурате можно было бы разместить около 55 млн человек. «Расчеты, проделанные мною, свидетельствуют, что осуществление подобного проекта вполне по плечу человечеству уже на нынешней ступени научно-технического прогресса».

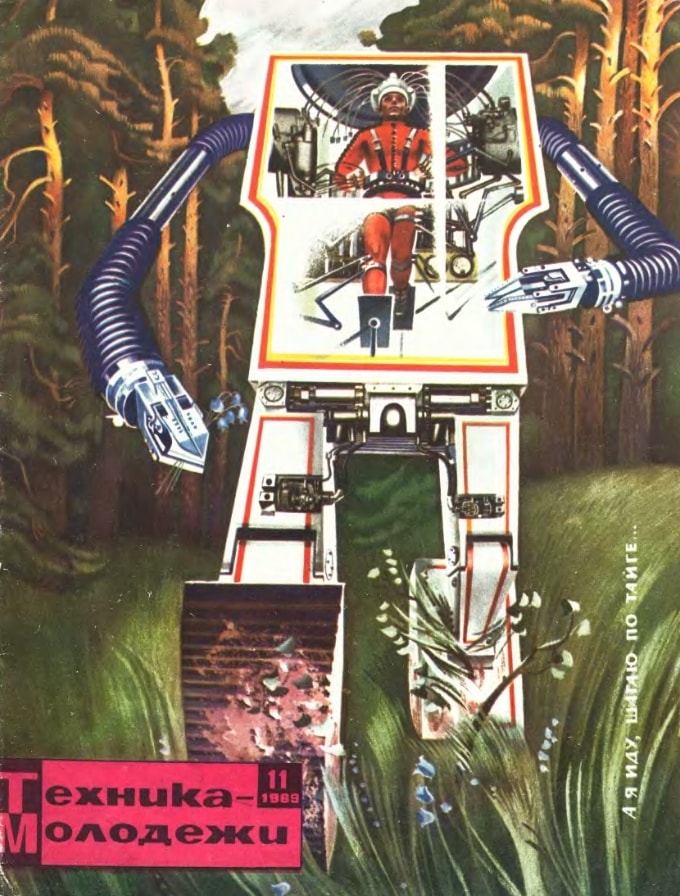

Шагающие машины, 1969 год

Не только воздушной подушкой мечтатели собирались заменить колесо, которое уже какое тысячелетие катилось по земле. Пошатнуть это многовековое доказательство совершенства предлагали и с помощью шагающих машин, которые дали бы фору древнему изобретению на участках, не проходимых качением.

С обложки одного из журналов 1969 года на читателя шел «САМ8» — «педипуляторное» устройство. «Ноги человека связаны через следящие системы с металлическими лапами. Стоит оператору зашагать на месте — его механический двойник отправится в путь», — говорится в описании к обложке.

В статье же рассказывалось о трудностях, с которыми сталкиваются конструкторы подобных устройств: инерционные силы, динамическая реакция на корпус машины, выбор походки, обратная связь с дорогой и так далее. Тем не менее заключение авторов статьи — академика и кандидата технических наук — было оптимистичным: «Верится, пройдет немного времени, и шагоход, крепко встав на ноги, отмерит не одну сотню километров по еще не освоенным просторам».

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by