42 года назад советский офицер «спас мир от ядерной войны». А был ли возможен апокалипсис?

Ночь на 26 сентября 1983 года. На командном пункте «Серпухов-15» в 70 км от Москвы срабатывает сигнал наивысшей тревоги. Компьютер системы раннего предупреждения о ракетном нападении сообщает: с американской базы запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Цель — СССР. Вслед за ней — еще четыре пуска. У подполковника Станислава Петрова, оперативного дежурного космической системы «Око», есть всего несколько минут, чтобы оценить данные и доложить командованию. По протоколу это может быть началом ядерной войны. Но Петров решает: сигнал ложный. Спустя годы его назовут «человеком, спасшим мир», вручат премию в штаб-квартире ООН, снимут фильм. Но действительно ли в ту ночь судьба планеты зависела от одного офицера? Была ли реальна угроза ядерного конфликта? Сегодня, спустя 42 года, мы вспоминаем тот инцидент.

О чем эта статья

- Новый виток холодной войны: год, когда мир приблизился к краю

- Как была устроена система «Око», которая предупреждала о пусках ракет

- Ночь тревоги: что произошло 26 сентября 1983 года

- Как мир узнал: путь от секретности к признанию

- Действительно ли Петров спас человечество?

- Ложные тревоги и системные риски: инциденты случались не раз

Новый виток холодной войны: год, когда мир приблизился к краю

1983 год стал одним из самых напряженных в истории холодной войны. Отношения между СССР и США стремительно ухудшались. Президент Рональд Рейган открыто называл Советский Союз «империей зла» и продвигал жесткую антисоветскую риторику. В январе США начали размещение ракет средней дальности «Першинг-2» в Западной Европе — шаг, который Москва восприняла как прямую угрозу. В марте Рейган объявил о запуске программы Стратегической оборонной инициативы, получившей в СМИ название «звездные войны», — амбициозного проекта по созданию космической системы противоракетной обороны.

К осени напряжение достигло критической точки. 1 сентября советский истребитель сбил южнокорейский пассажирский Boeing 747, нарушивший воздушное пространство СССР. Погибли 269 человек, включая граждан США. А в ноябре НАТО провело учения «Able Archer 83», имитирующие подготовку к ядерному удару. Советское руководство восприняло их как возможную прелюдию к реальной атаке. В таких условиях даже малейший сбой в системе предупреждения мог привести к катастрофическим последствиям.

Как была устроена система «Око», которая предупреждала о пусках ракет

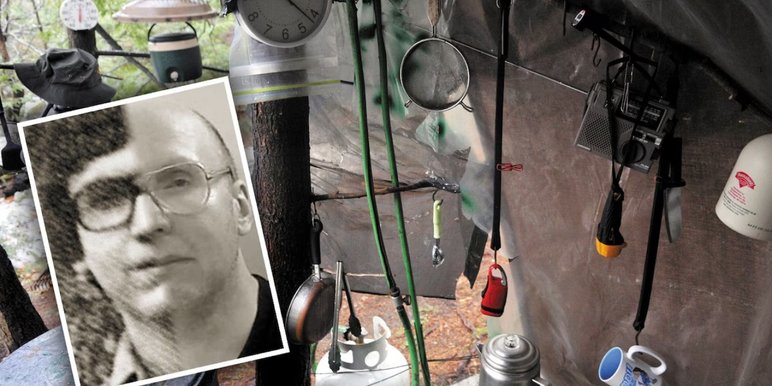

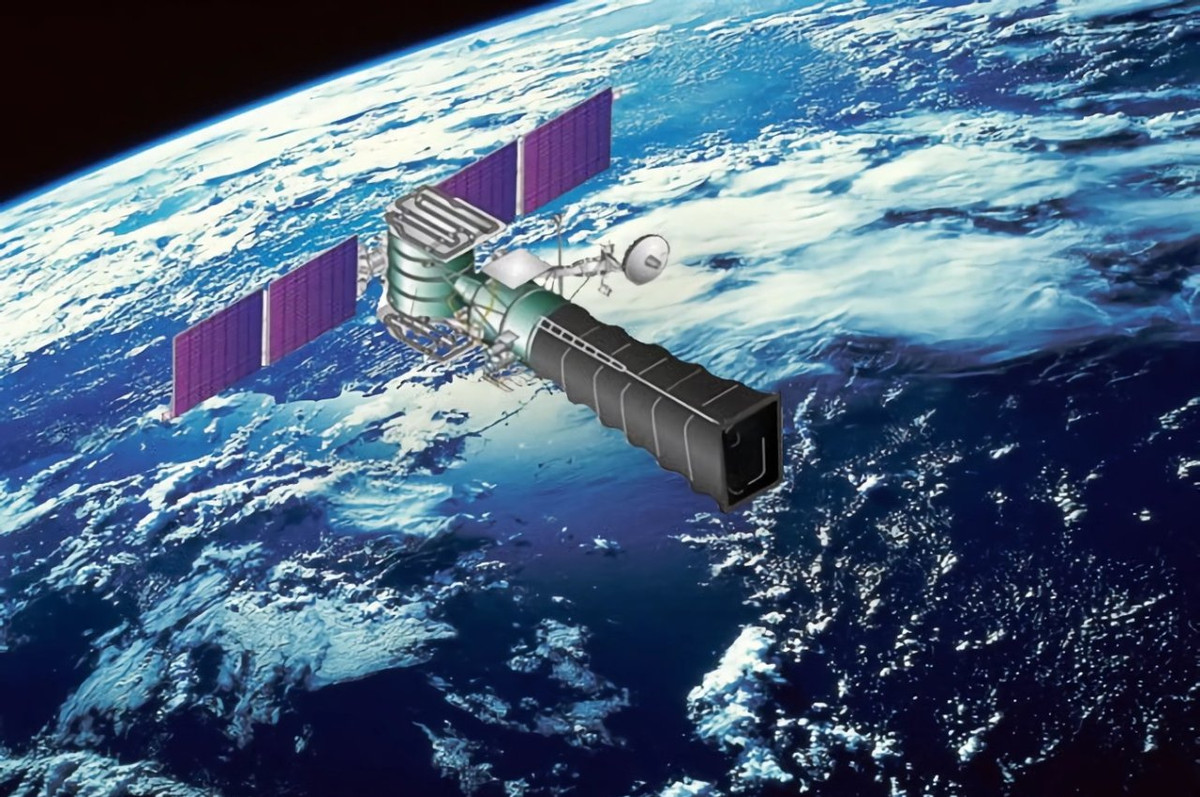

На фоне растущей угрозы ядерного конфликта СССР активно развивал систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ее космический эшелон — система «Око» — начал работу в 1979 году и был переведен в режим боевого дежурства в 1982-м. Основная задача — обнаружение запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

«Око» включала спутники на высокоэллиптических орбитах и на геостационарной. Геостационарные спутники имели ключевое преимущество: они оставались неподвижными относительно Земли, обеспечивая постоянный контроль над определенными участками. Все спутники были оснащены инфракрасными телескопами, способными фиксировать тепловое излучение от стартующих ракетных двигателей.

Данные с орбитальной группировки передавались на наземные командные пункты, такие как «Серпухов-15», где они сопоставлялись с информацией от радиолокационных станций. Такая интеграция позволяла подтвердить или опровергнуть факт запуска. Однако в 1983 году система была еще относительно новой и подверженной сбоям — что и сыграло ключевую роль в событиях той ночи.

Ночь тревоги: что произошло 26 сентября 1983 года

В 00:15 на командном пункте «Серпухов-15» сработала тревога. Компьютер системы «Око» сообщил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman с территории США. Через несколько минут система зафиксировала еще четыре пуска.

Вот как вспоминал этот момент в интервью «Комсомольской правде» сам Станислав Петров: «Машина показывает, что достоверность высшая. Сирена орет как оглашенная. Сверху на стене горят большие красные буквы: „СТАРТ“. Значит, ракета точно пошла. Я посмотрел вниз на свой боевой расчет. Кто-то даже вскочил со своих мест, на меня оборачиваются. Повысил голос, приказал немедленно занять свои посты. Надо было все проверить. Не могло так быть, что это на самом деле ракета с боеголовками».

У дежурного офицера было совсем немного времени, чтобы оценить ситуацию и доложить командованию. В случае подтверждения атаки руководство СССР имело всего 28 минут на принятие решения об ответном ударе.

Но Петров не поддался панике. Он засомневался: в случае ядерной атаки реальный удар должен был быть массированным — с десятков баз, а не с одной. Офицер немедленно запросил радиолокационные подтверждения пусков. Ответ был один: «Ничего не видим». Петров принял решение считать сигнал ложным. Он доложил наверх, что компьютер дал сбой.

Позже выяснилось: спутниковые датчики приняли за пуск ракет отраженный от облаков солнечный свет. Совпали редкие условия: орбита, угол засветки, спектр. Несмотря на 30 уровней защиты от ложных срабатываний, система в ту ночь ошиблась.

Как мир узнал: путь от секретности к признанию

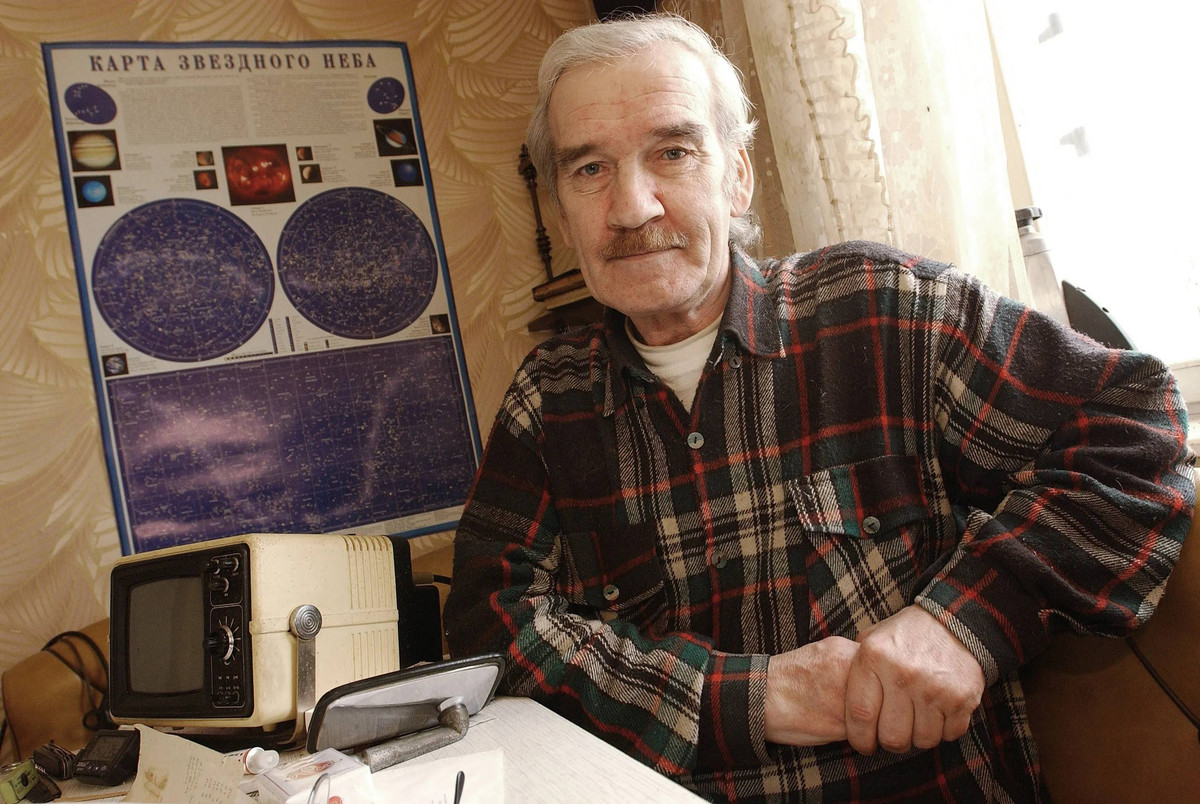

После событий 26 сентября 1983 года Станислав Петров продолжил службу еще несколько месяцев, а в 1984 году, в возрасте 45 лет, вышел в отставку в звании подполковника. Он поселился в подмосковном Фрязино и долгое время не рассказывал никому о той ночи. Причина — строгая военная секретность и политическая чувствительность вопроса. В условиях холодной войны признание ошибки в системе предупреждения могло иметь серьезные последствия для имиджа страны и ее оборонной доктрины.

Лишь в 1991 году, спустя восемь лет после инцидента, история Петрова впервые прозвучала публично. В еженедельнике «Совершенно секретно» был опубликован очерк, основанный на интервью с генерал-полковником Юрием Вотинцевым — в 1983 году он командовал Войсками противоракетной и противокосмической обороны. Вотинцев рассказал о ложной тревоге, вызванной ошибкой спутниковой системы, и подчеркнул, что Петров проявил профессионализм, не допустив передачи ложной информации наверх. Позже генерал включил этот эпизод в свои мемуары.

Мировая известность пришла к Петрову позже. В 1998 году немецкий житель Карл Шумахер из Оберхаузена наткнулся на упоминание о нем в газете Bild и пригласил его в гости. Петров согласился, дал интервью местному телеканалу, и вскоре о нем написали Spiegel, Die Welt, Die Zeit, Washington Post и другие крупные СМИ. История советского офицера, предотвратившего возможную ядерную катастрофу, стала международной сенсацией. В 2006 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Станиславу Петрову вручили хрустальную статуэтку с надписью: «Человеку, который предотвратил ядерную войну».

В 2013 году он стал лауреатом Дрезденской премии за вклад в предотвращение вооруженных конфликтов. А в 2014 году вышел художественно-документальный фильм «Человек, который спас мир», где одну из ролей сыграл Кевин Костнер. По словам Петрова, актер лично поблагодарил его и прислал 500 долларов — «за то, что не поднял в воздух ракеты».

Действительно ли Петров спас человечество?

Сам Станислав Петров относился к своей роли без пафоса. В интервью он признавался: «Иностранцы склонны преувеличивать мой героизм». Он не считал себя спасителем мира — просто офицером, который сделал свою работу.

Такой взгляд разделяли и специалисты в области стратегической безопасности. В их числе — генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, бывший начальник 4-го НИИ Минобороны РФ, авторитет в сфере ядерных сил и противоракетной обороны. В одной из своих статей он вспоминал инцидент 26 сентября 1983 года наряду с другими похожими случаями:

«Эти ложные тревоги действительно имели место, и, когда информация о них появлялась в печатных и электронных СМИ, общественность приходила в сильное возбуждение, граничившее с паникой, — писал Дворкин. — А когда узнавали о каком-нибудь офицере, который адекватно оценивал ложный сигнал, его сразу зачисляли в спасители человечества. Только вот практически никто не подчеркивал ключевого фактора в принятии решения о запусках ракет: такое решение теоретически могло быть принято исключительно на основании информации от второго эшелона СПРН, то есть данных наземных РЛС, определяющих масштаб, траектории ракет и цели, по которым и формируется сигнал „Ракетное нападение“. И если бы даже Верховный главнокомандующий сидел на теплом „ядерном чемоданчике“, он никогда не принимал бы катастрофических решений по информации „Старт ракет“ от космического эшелона».

Другими словами, судьба мира не зависела исключительно от одного человека. Даже если бы Петров ошибся и передал командованию сигнал о нападении, окончательное решение об ответном ударе не могло быть принято без подтверждения от наземных радиолокационных станций. Но это не умаляет роли Петрова. Он не поддался панике, проявил профессионализм, хладнокровие и здравый смысл — качества, которые в ту ночь оказались важны как никогда.

Ложные тревоги и системные риски: инциденты случались не раз

Случай в «Серпухове-15» — не единственный эпизод, когда мир оказывался на грани ядерной катастрофы из-за технического сбоя или человеческой ошибки. Подобные инциденты происходили как в СССР, так и в США, и каждый из них демонстрирует, насколько хрупкой может быть система глобальной безопасности.

Одним из самых опасных считается инцидент 9 ноября 1979 года в США. В ту ночь Центр объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в штате Колорадо получил сигнал о массированном ядерном ударе со стороны СССР. Компьютеры показали, что в направлении США летят 2200 боеголовок. В боевую готовность были приведены тысячи ракет Minuteman, в воздух поднялись перехватчики и даже «самолет судного дня» — воздушный командный пункт, предназначенный для управления армией в условиях разрушения наземной инфраструктуры. Правда, президента Джимми Картера на борту не было, о тревоге он узнал лишь наутро.

Через шесть минут после начала паники сигнал был отменен: спутники не обнаружили запусков. Расследование показало, что причиной переполоха стал технический специалист, случайно запустивший учебный сценарий ядерной атаки на боевом компьютере.

Этот эпизод, как и инцидент с участием Станислава Петрова, показывает: даже самые совершенные системы не застрахованы от ошибок. И, хотя в обоих случаях сработали механизмы сдерживания: человеческий анализ, независимые источники подтверждения, здравый смысл, — цена потенциальной ошибки остается неизмеримо высокой.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by