Как измерить Землю и спасти миллионы жизней. Пять невероятных научных экспериментов, которые изменили мир

Как измерить Землю и спасти миллионы жизней. Пять невероятных научных экспериментов, которые изменили мир

Практические эксперименты — неотъемлемая и, пожалуй, самая увлекательная часть науки. Некоторые исследования не только впечатляют своей гениальностью, но и оказывают огромное влияние на весь мир впоследствии. В этом тексте рассказываем о пяти великих опытах, которые перевернули науку и навсегда изменили наш взгляд на жизнь, — от первого измерения окружности Земли и разгадки тайны света Ньютоном до открытия законов наследственности, визуализации вращения Земли и создания первой в истории вакцины.

О чем эта статья

- Эксперимент Эратосфена: как впервые определили длину окружности Земли

- Эксперимент Исаака Ньютона: понять природу света

- Эксперимент Грегора Менделя: от гороха к современной генетике

- Маятник Фуко: доказательство вращения Земли вокруг своей оси

- Эксперимент Эдварда Дженнера: как жестокость спасла миллионы жизней

Эксперимент Эратосфена: как впервые определили длину окружности Земли

Насколько велика Земля? Сегодня о длине окружности нашей планеты рассказывают детям на уроках географии в школе: как можно примерно представить размер Земли. Но 2300 лет назад люди не особо понимали величину шара, на котором живут, да и шаром многие планету не считали (впрочем, как и сегодня).

В III веке до нашей эры в Древней Греции жил человек по имени Эратосфен Киренский. Он занимался математикой, филологией, астрономией и даже писал стихи. А еще он был главой Александрийской библиотеки — одной из крупнейших в мире на тот момент. Но прославился мужчина за счет географии. Собственно, принято считать, что сам термин «география» ввел именно Эратосфен. Он сложил воедино греческие слова «гео» (что означает «земля») и «графия» («писать»).

Эратосфен слышал от путешественников о колодце в городе Сиена (ныне Асуан, Египет) с интересным свойством: в полдень летнего солнцестояния, которое приходится примерно на 21 июня каждого года, солнце полностью освещало дно этого колодца, не отбрасывая тени. Это указывало на то, что звезда находилась ровно над головой. Эратосфен задумался и решил измерить угол тени, отбрасываемой палкой в полдень летнего солнцестояния в своем городе — Александрии, и обнаружил, что этот угол составляет около 7,2 градуса, или примерно 1/50 полной окружности.

Древний ученый понял, что, зная расстояние от Сиены до Александрии, он сможет вычислить длину окружности всей Земли. Однако была загвоздка: в те времена было сложно точно измерить большое расстояние. Для этой задачи Эратосфен нанял специальных людей, которые были обучены ходить шагами одинаковой длины, и отправил их из Александрии в Сиену.

Выяснилось, что расстояние между городами составляет примерно 5 тыс. стадий (древняя мера расстояния, соответствующая примерно 180 метрам). На основе полученных данных Эратосфен высчитал, что длина окружности Земли составляет около 250 тыс. стадий, то есть примерно 45 тыс. километров. Сегодня считается, что расстояние по экватору составляет 40 075 километров, то есть древнегреческий ученый был довольно точен, особенно с учетом всех погрешностей и грубости измерений.

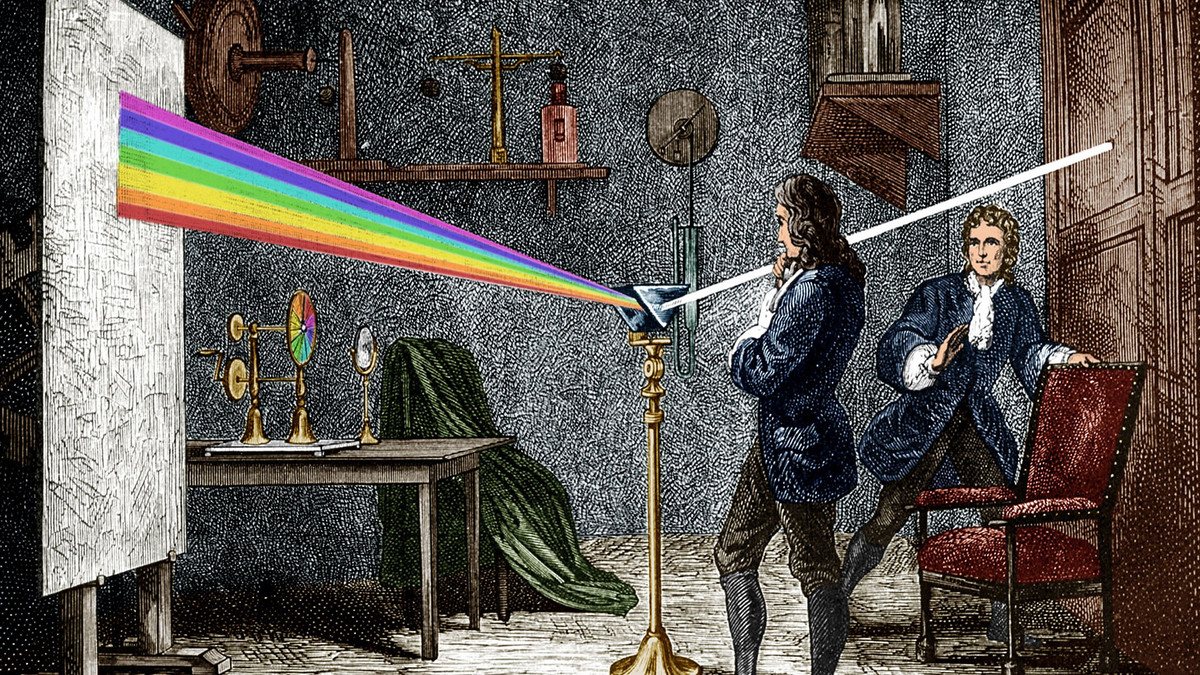

Эксперимент Исаака Ньютона: понять природу света

В XVII веке оптика была уже довольно развитой областью науки. Разделение солнечного света на разные цвета наблюдалось, но не было понято. Считалось, что «чистый» белый свет будто загрязняется материей, что приводит к появлению цветов. К тому же в те времена люди были очень религиозными, и многие считали, что радуга, появлявшаяся после дождя, — это знак бога.

Один из величайших ученых в истории — Исаак Ньютон — окончил колледж Кембриджского университета в 1665-м, в год, когда в Лондон пришла Великая чума. Он, как и многие другие, спешно покинул город. Ньютон отправился на семейную ферму, где принялся исследовать природу света.

Чтобы совершить великое открытие, ученому понадобились лишь призма, затемненная комната, стена и один луч солнечного света. Ньютон закрыл все окна, чтобы в комнате было темно, и прорезал небольшое отверстие, позволяющее лучу солнечного света проникнуть в помещение. Затем исследователь поместил призму на пути луча. В результате Ньютон увидел, что после того, как белый солнечный свет прошел через призму и преломился, он не только изменил направление, падая на противоположную стену, но и разделился, создав эффект радуги. Преломленный белый свет превратился в спектр цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой и фиолетовый.

Сумев создать искусственную радугу, Ньютон разрушил суеверное и религиозное толкование этого явления. Ученый также поместил на пути света вторую призму того же типа — и смог преобразовать цвета обратно в белый свет. Это показало, что свет белого цвета не является «чистым», а состоит из смеси разных цветов.

Этот красивый и гениальный эксперимент перевернул представление о белом свете с ног на голову — не только в науке, но также оказал влияние на религию того времени. Это стало поворотным и определяющим моментом в оптике, который в итоге привел к созданию перестраиваемых лазеров и других важных изобретений.

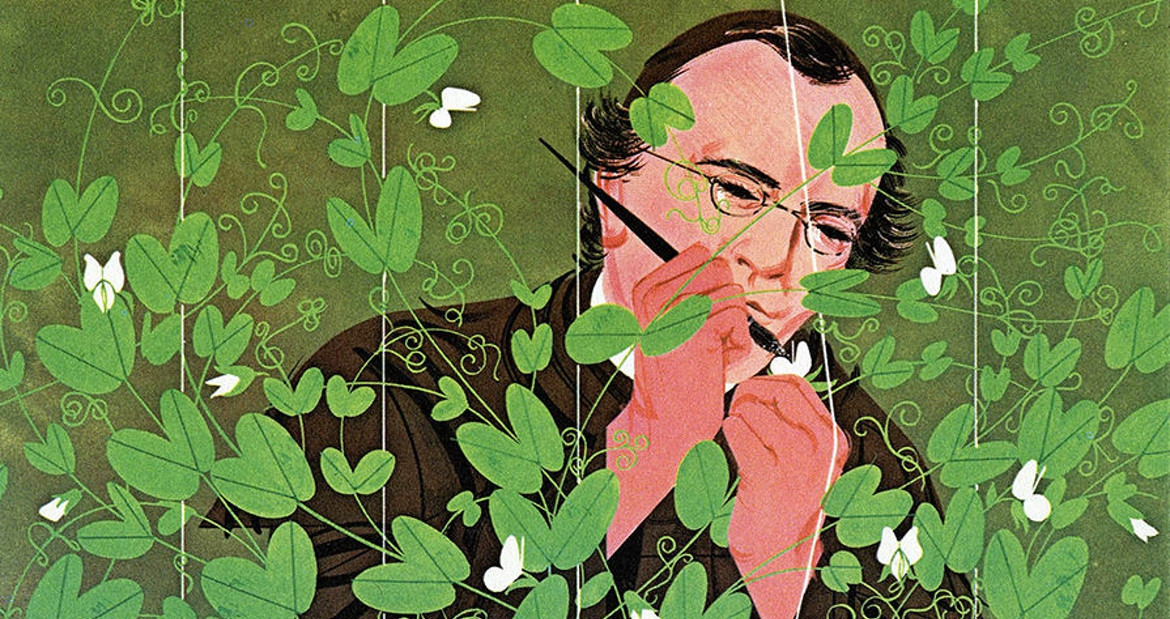

Эксперимент Грегора Менделя: от гороха к современной генетике

Сегодня Грегора Менделя называют отцом генетики, однако изначально мужчина был простым монахом из Чехии, который увлекался селекцией растений. В 1856 году священник начал серию экспериментов прямо на территории храма, чтобы выяснить, как внешние признаки растений передаются из поколения в поколение.

Для своих исследований чех выбрал горох, так как растение уже использовалось в похожих экспериментах, к тому же его легко выращивать и можно сеять ежегодно. Цветки гороха содержат как мужские, так и женские части. Обычно они самоопыляются, но можно опылять растения и вручную перекрестным методом, чем и занимался Мендель.

У гороха есть множество сортов, которые отличаются различными внешними признаками: например, формой и величиной горошин, высотой стебля, окраской бутонов и кожуры. На протяжении восьми лет Мендель вручную опылял растения, скрещивал разные сорта и все тщательно записывал. Это было первое в своем роде исследование такого масштаба и длительности.

Мендель проследил наследование семи признаков у гороха и выявил, что существуют доминантные (вытесняющие) признаки и рецессивные (подавляемые). Ключевое открытие заключалось в том, что у растений гороха второго поколения доминантных признаков было в три раза больше в соотношении 3:1. Позднее это знание легло в фундамент генетики.

Однако величие эксперимента Менделя было признано далеко не сразу. В 1866 году Грегор опубликовал работу «Опыты гибридизации растений», в которой описал весь процесс и выводы. Но научное сообщество проигнорировало эту работу — возможно, потому, что она опережала общепринятые в то время идеи наследственности и изменчивости. Над чехом даже насмехались, называя «ботаническим математиком», ведь он был простым монахом и даже не имел университетского образования.

В начале 1900-х годов биологи наконец признали работу Менделя, но, к сожалению, сам ученый не смог получить это признание, поскольку умер в 1884-м. Сегодня во всем мире изучают менделевское расщепление и менделевские законы, а самого ученого признают основоположником генетики.

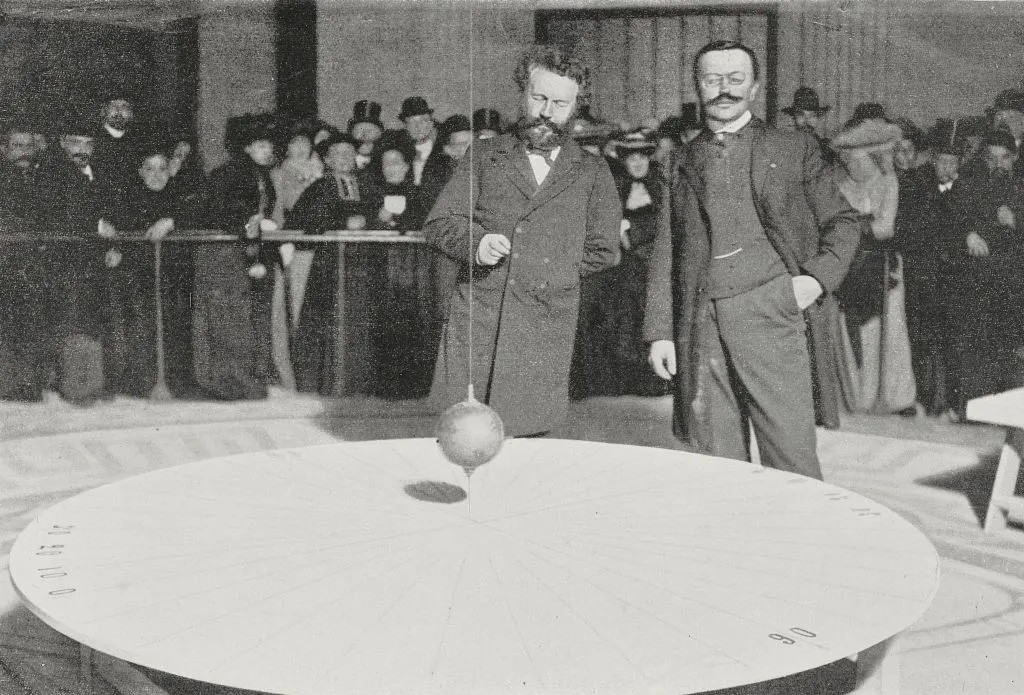

Маятник Фуко: доказательство вращения Земли вокруг своей оси

До середины XIX века факт вращения нашей планеты вокруг своей оси объяснялся лишь астрономическими наблюдениями. И хоть это довольно убедительные доказательства, все равно не хватало чего-то более прикладного.

В 1851 году французский ученый Жан Леон Фуко разослал приглашения со словами «Вас приглашают прийти и увидеть вращение Земли». Исследователю позволили использовать Парижскую обсерваторию для демонстрации революционного устройства и эксперимента.

Пришедшие по приглашениям увидели подвешенный к потолку маятник: на тросе длиной 67 метров висел шар из латуни, у которого был острый выступ. Весил груз 28 килограммов, а диаметр сферы составлял 18 сантиметров. Раскачиваясь вперед и назад, острый конец груза очерчивал линии на песке, насыпанном на деревянную платформу. Поначалу все было совершенно обычно: все знали, как работает маятник. Однако со временем угол очерченных линий начал изменяться — это объяснялось тем, что Земля под маятником медленно поворачивалась.

Сам маятник продолжал качаться в одном и том же направлении, как и положено по законам физики, но платформа с песком, прикрепленная к зданию и вместе с ним к Земле, постепенно смещалась. В результате создавалось впечатление, будто маятник сам меняет направление качания, хотя на самом деле это Земля вращалась под ним. Так наглядно и просто было показано, что наша планета действительно вращается вокруг своей оси. Это положило конец двухсотлетнем поискам экспериментального доказательства теории.

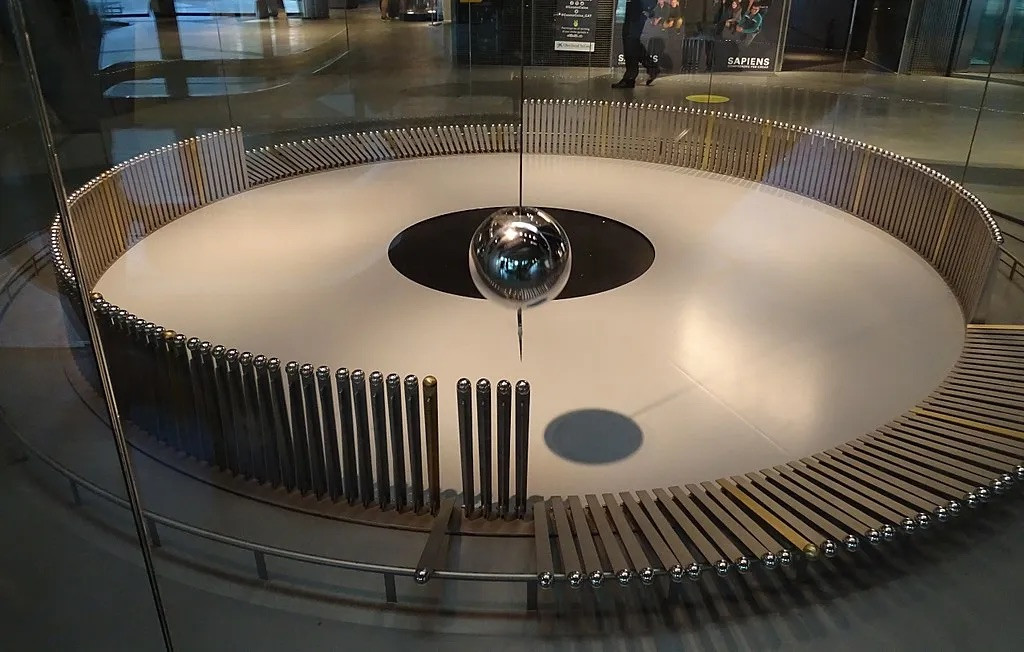

Прелесть этого эксперимента в том, что его повторяют во многих местах по сей день. Например, четырехэтажный маятник Фуко уже более 80 лет качается в американском Институте Франклина. Каждое утро в 09:30 работники музея оттягивают 80-килограммовый груз и раскачивают его с севера на юг. Шар качается туда-сюда примерно за 10 секунд, и примерно каждые 20 минут он опрокидывает новый металлический штырь. К концу дня окружающие штыри наполовину исчезают, а мир продолжает вращаться.

Похожая конструкция установлена и в музее науки CosmoCaixa в Барселоне.

Эксперимент Эдварда Дженнера: как жестокость спасла миллионы жизней

Сегодня людям не страшны многие заболевания благодаря изобретению, которое действительно изменило мир, — вакцинам. Но создан этот способ защиты был весьма негуманным методом.

Долгие столетия людей по всему миру мучила смертельная вирусная инфекция — оспа. В XVIII веке в Европе от оспы ежегодно умирало 400 тыс. человек, а треть выживших слепла. Однако было известно, что выжившие после инфекции больше не могли заболеть. Так люди пришли к вариоляции — предшественнице вакцинации. Здоровым людям вводили вирус из гнойников на теле зараженных. Избежать заболевания таким образом удавалось не всегда, но тяжесть и риск смерти после вариоляции были ниже, чем при заражении оспой естественным путем.

Английский врач Эдвард Дженнер однажды услышал от доярки: «Я никогда не заболею оспой, потому что у меня уже была коровья оспа». Это натолкнуло англичанина на мысль, что коровья оспа не только защищает от человеческого вида инфекции, но и может использоваться как преднамеренный механизм защиты.

В мае 1796 года Дженнер нашел доярку с поражениями кожи от коровьей оспы. Он взял материал из гнойников девушки и ввел их 8-летнему мальчику, чтобы протестировать свою гипотезу. У ребенка появились легкая лихорадка и дискомфорт в подмышечных впадинах. Через девять дней после процедуры он почувствовал холод и потерял аппетит, однако на следующий день ему стало значительно лучше.

Спустя два месяца врач ввел мальчику уже человеческий вариант оспы, но ребенок остался здоровым, болезнь не развилась. Так 8-летний подопытный Эдварда Дженнера стал первым вакцинированным человеком в мире. Само же слово «вакцина» произошло от латинского слово vacca, что означает «корова». Таким образом был сделан решающий шаг в борьбе с оспой, а вакцинация в будущем стала неотъемлемой частью медицины.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by