Мир двойников и суперзрение. Реальные медицинские диагнозы, которые звучат как в фантастике

Мир двойников и суперзрение. Реальные медицинские диагнозы, которые звучат как в фантастике

Простуда, грипп, отравление, диабет, инсульт — все это более-менее понятно и знакомо (от чего не становится легче). Однако существуют заболевания, которые навевают мысли о научной фантастике или фильмах ужасов. Подготовили подборку пяти странных и необычных расстройств здоровья — чтобы показать, насколько непредсказуемой может быть природа болезней.

Данный текст носит научно-популярный характер. Все описываемые заболевания, расстройства и феномены являются реальными. Люди, переживающие их, могут требовать должного отношения, уважения и квалифицированной помощи.

Синдром Капгра

Страдающий синдромом неузнавания (синдромом Капгра) человек считает, что человека или людей из его близкого окружения заменил идентичный дубликат: жена, муж, дочь, отражение в зеркале могут восприниматься самозванцами, собственные дети — копиями, коллеги на работе — незваными двойниками, родной дом — подделкой и так далее.

Бывает и наоборот: незнакомые люди кажутся близкими родственниками или просто хорошо знакомыми. «Существование» двойника, кстати, позволяет больному перекладывать на него ответственность за какие-то «неправильные» дела: сделал гадость, а списал все на вымышленного персонажа.

Данное психопатологическое расстройство может проявиться как сопутствующее другому психическому заболеванию (деменция, болезнь Альцгеймера, шизофрения и некоторые другие) или из-за травм головного мозга, в том числе из-за опухолей. В любом случае заболевание без должного внимания негативно влияет на мышление, адаптация снижается, социальные связи искажаются и рушатся.

Точно достойно фантастики и даже упоминается в кино: это как минимум «Виды доброты» (эпизод «Р. М. Ф. летит») и «Вторжение похитителей тел» 1956 года. А американский писатель Ричард Пауэрс, в свою очередь, опубликовал роман The Echo Maker, в основу которого легло описание синдрома Капгра: его работа оказалась среди финалистов Пулитцеровской премии за художественную книгу.

Прозопагнозия

Представьте, что люди вокруг не имеют лиц либо их выражение непонятно. Примерно так можно описать прозопагнозию — неспособность узнавать лица или считывать изменения на них — эмоции. Но на самом деле при этом расстройстве могут наблюдаться и другие сложности с восприятием — не только лиц, но также возраста и пола, автомобилей и животных, персонажей кино и сериалов (это логично: у них есть лица).

Прозопагнозия может развиться из-за травм головного мозга или быть врожденной и, предположительно, генетически обусловленной в этом случае. Сложно сказать, сколько именно людей страдает прозопагнозией (чаще называют цифру в 2,5% популяции): ее непросто диагностировать, в том числе из-за индивидуальных особенностей некоторых людей, которые просто плохо помнят лица. Или не просто?

Важно понимать и то, что это состояние не воспринимается человеком как «нормальное». Напротив, при прозопагнозии возможен рост тревожности, возникают чувства неполноценности, стыда, смущения, которые, в свою очередь, могут привести к социальной изоляции. По этой причине специалисты рекомендуют не скрывать такую особенность своего восприятия от окружающих (близких, знакомых, коллег и так далее), просить людей представляться при встрече, а также учиться искать другие идентифицирующие признаки: прическу, походку, одежду и подобное.

В кино, кстати, прозопагнозия описывается в триллере «Лица в толпе» с Милой Йовович.

Синдром чужой руки

Из названия синдрома можно примерно догадаться, о чем речь: одна или обе руки человека в определенный момент оказываются неподконтрольны ему. Причем в прямом смысле: он не может управлять конечностями, более того, в некоторых случаях они даже начинают конкурировать друг с другом.

Первое описание расстройства случилось после малоприятного события: пациентка невролога Курта Гольдштейна в 1909 году во время сна душила себя. Точнее, этим занималась ее левая рука, женщина же была ни при чем. Ученый не нашел у нее расстройств психики, однако после смерти вскрытие показало наличие повреждений в головном мозге.

Развитие синдрома чужой руки, который также называют «болезнью доктора Стрейнджлава», связывают с поражениями в некоторых частях мозга (из-за рака, аневризм и др.). В зависимости от того, в каких частях, различают несколько типов синдрома, при которых возможны непроизвольные движения в сторону окружающих предметов либо деятельность «чужой» руки провоцируется второй, и они могут соперничать, либо, помимо непроизвольных движений, человек не может распознать принадлежность руки в принципе.

Вылечить синдром чужой руки на данный момент не удалось. Есть способы облегчить симптомы, в том числе буквально занять чем-то внезапно разактивничавшуюся конечность (дать ей мячик, например). Это зависит от индивидуальных особенностей конкретного пациента и того, какая область мозга поражена. В качестве примера приводится ситуация мужчины, чья рука выходила из-под контроля во время ходьбы, пытаясь схватить предметы вокруг, — ему рекомендовали держать в ней трость (сработало). В некоторых случаях проявления снижаются со временем — по мере того, как мозг, вероятно, адаптируется к изменениям.

Название — «болезнь доктора Стрейнджлава» — синдром чужой руки получил благодаря фильму Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». Также расстройство упоминается в сериалах «9-1-1», «Доктор Хаус», фильмах «Сигнал» и «Веном» (в последнем — буквально).

Синдром «застрявшей» песни

Этот синдром наверняка знаком если не всем, то уж точно многим: фрагмент какой-то популярной, хорошо знакомой или даже случайной и неизвестной композиции буквально застревает в голове, прокручиваясь вновь и вновь. Проблема в том, что изгнать ее практически невозможно — нужно терпеть и само пройдет, «заесть» ее чем-то не менее надоедливым или напрячь мозг какой-то мыслительной деятельностью.

«Музыкальная одержимость» может случиться, если человек краем уха (или всем им целиком) услышал всего пару нот либо увидел слово, которое связывает воспоминания с определенной музыкой или песней, либо испытал какую-то эмоцию. Чаще всего триггером становятся композиции со словами, но и инструментальная музыка вполне способна запустить «ушного червя». Несмотря на кажущуюся «забавность», синдром «застрявшей» песни в некоторых случаях может быть чрезвычайно изматывающим и опасным феноменом.

Обычно такие прилипчивые композиции отличаются высоким темпом и примитивной мелодией, чаще они встречаются среди популярных шлягеров — попросту потому, что их крутят из каждого утюга. Хотя, конечно, у каждого может быть собственный «краш». Мы предлагаем вспомнить вам несколько (вдруг среди них есть и ваш, хотя это необязательно песня):

Тетрахроматия

А это уже ближе к суперменам. Оптимисты считают, что человеческий глаз может воспринимать до 10 млн цветов. Пессимисты уменьшают это число в два-три раза, реалисты говорят вовсе о паре сотен оттенков. Это в том числе вопрос подхода к понятиям «различать» и «воспринимать». Но встречаются среди нас — людей — и те, кому оптимисты в подметки не годятся.

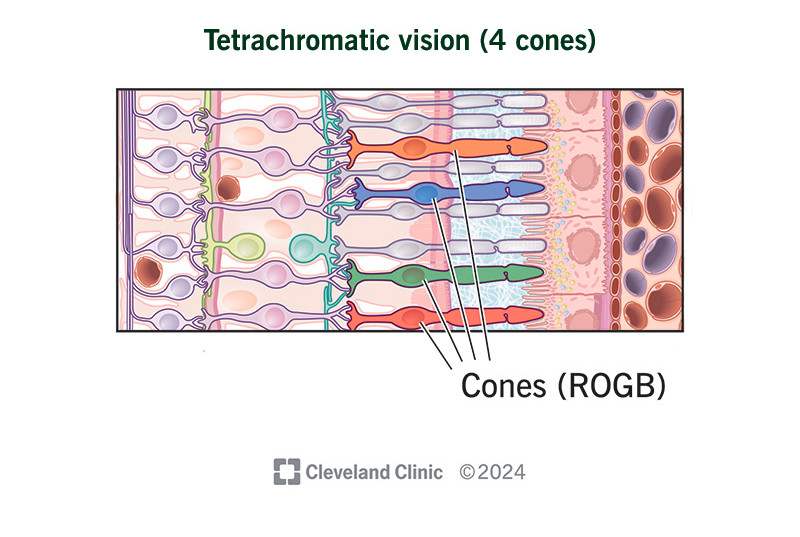

Все дело в колбочках, которых у обычных людей всего три типа, а вот у редких представителей человечества имеется дополнительная, четвертая, которая добавляет к «стандартным» красной, зеленой и синей близкую к оранжевому спектру или желто-зеленому по другим данным.

Говорят, появляются такие колбочки из-за генетических изменений, и характерны они для женщин благодаря второй хромосоме X, которая и мутирует. Но даже наличие мутации и колбочки не означает, что вы тетрахромат (звучит-то как!). Чтобы все заработало, мозгу потребуются механизмы для интерпретации дополнительного сигнала, а сама колбочка должна «работать» на своем «канале». Если канала-интерпретатора нет, а канал используется уже занятый, никаких 100 млн оттенков вам не видать. Либо придется обойтись лайт-версией тетрахроматии: восприятие шире, но не такое классное.

Определить, имеется ли конкретно у вас тетрахроматия, сложно, а все интернет-тесты, якобы позволяющие диагностировать «суперспособность», на деле не работают и работать не могут в принципе. В реальности требуется ДНК-анализ, дорогое оборудование и контролируемые условия, чтобы подтвердить наличие тетрахроматии. А если ее и определят, на способности отличать 10 млн оттенков много не заработаешь.

Кстати, есть люди, у которых работают только две колбочки (дихроматы), они различают цвета хуже. Большинство же из нас относится к банальным и скучным трихроматам.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by