Радиомобильник, суперпоезд и «интернет». Нереализованные технологии СССР, которые могли бы изменить мир раньше

Радиомобильник, суперпоезд и «интернет». Нереализованные технологии СССР, которые могли бы изменить мир раньше

Мобильные телефоны, глобальная сеть Интернет, электрические автомобили и другие технологии появились в нашей жизни благодаря зарубежным компаниям не так давно, хотя попытки их создания и распространения предпринимались и в Советском Союзе. Сегодня расскажем о технологиях и изобретениях, создателями которых могли стать советские инженеры-визионеры.

«Вас всегда можно будет разыскать по телефону»

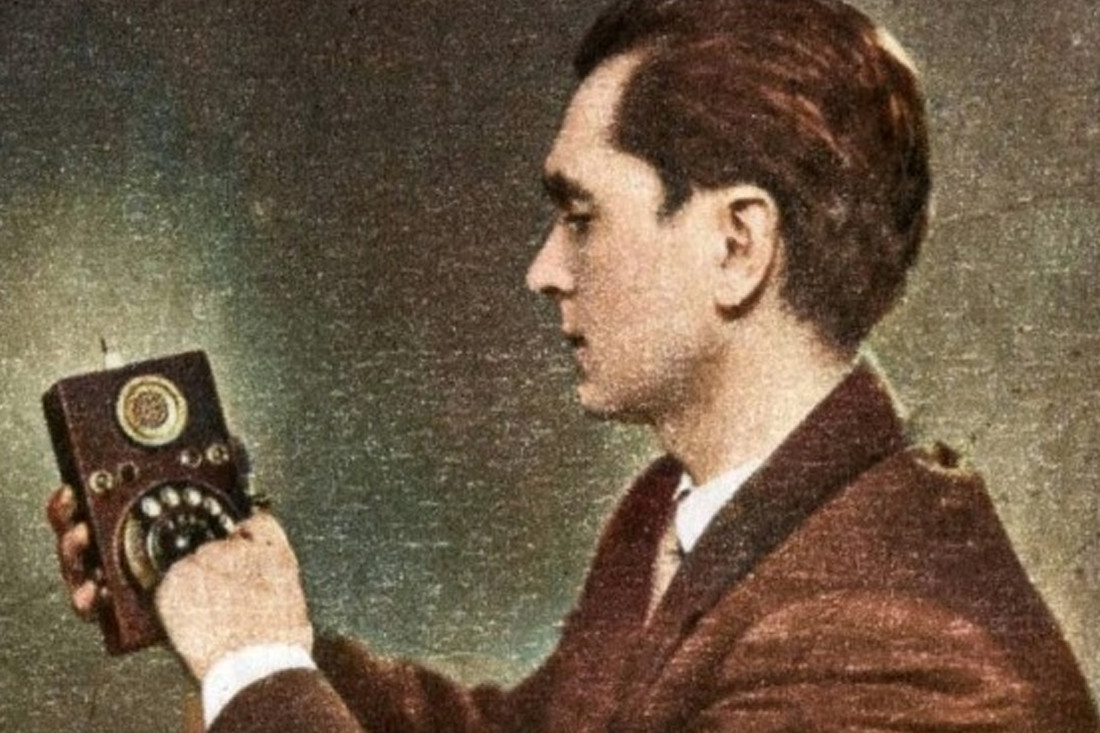

Первая технология в нашем списке — радиотелефон Леонида Куприяновича. В 1957 году московский радиоинженер предпринял попытку создать отечественный вариант мобильника. Тогда до появления «настоящего сотового телефона» оставалось 16 лет: Мартин Купер представил прототип Motorola DynaTAC в 1973-м. Куприянович не был первым: коммерческие услуги мобильной радиосвязи появились в США еще в 1946 году, подобные сервисы разворачивали и в других странах. Однако у технического решения советского инженера были свои преимущества — соединение происходило в автоматическом режиме, когда это еще не было мейнстримом. Кроме того, аппарат поддерживал дуплексную связь.

«Обладая портативным радиотелефоном, которому присвоен номер городской сети, абонент может быть вызван из любого места, где бы он ни находился», — предрекал Куприянович.

К 1957 году, когда инженер представил первую модель своего радиотелефона советской общественности, в СССР уже велись разработки мобильной системы телефонной связи, правда предназначенной для общения между правительственными учреждениями.

Изобретателю было всего 30 лет, когда репортаж о его разработке появился в киножурнале «Наука и техника». Заявку на регистрацию устройства вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи Куприянович оформил всего за два года до этого.

Первая рабочая модель, получившая название ЛК-1 (по инициалам создателя), весила 3 кг и могла работать от аккумулятора целые сутки, заявлял ее изобретатель. Радиус действия ЛК-1 составлял до 20 км (такой диапазон обеспечивался за счет эффективных антенн и усилителей сигнала). Стоит добавить, что следующая, значительно переработанная и улучшенная версия (ЛК-2) весила всего 500 грамм (для сравнения, iPhone 16 Pro Max весит 230 грамм).

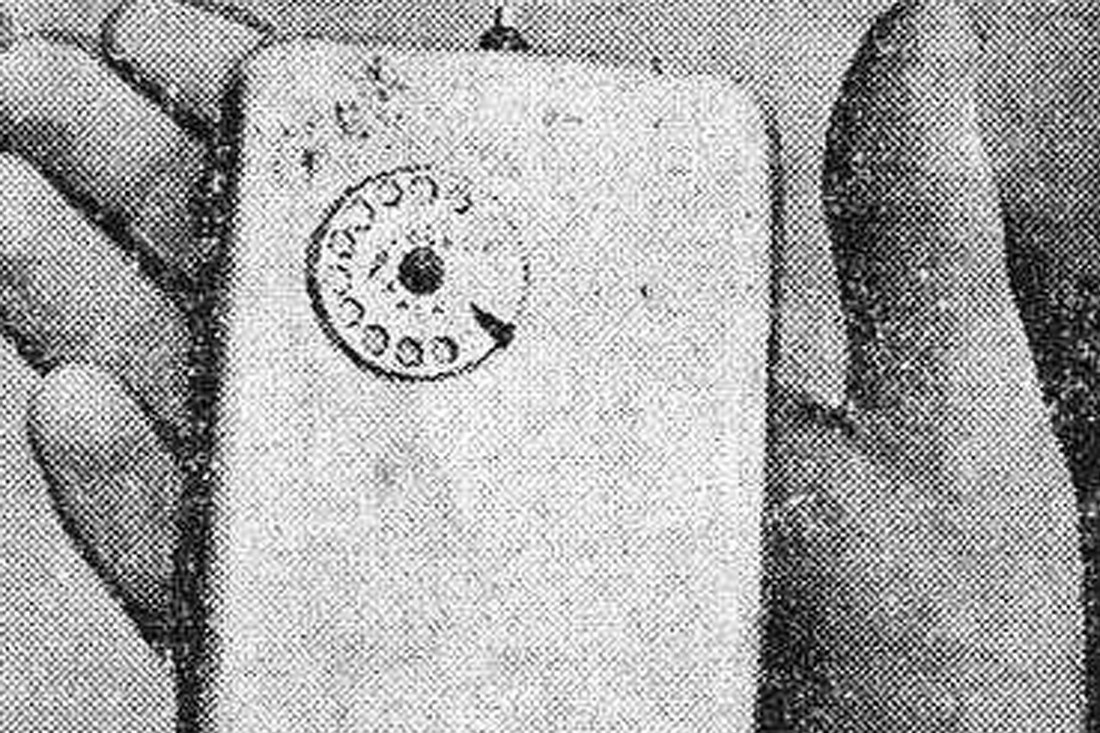

Третья модель ЛК, которую назвали «радиофоном», и вовсе помещалась на ладони. Принцип ее работы заключался в следующем: аппарат связывался с городской телефонной станцией через базовую автоматическую телефонную радиостанцию (АТР).

Одной из идей Куприяновича было создание сети базовых станций, которые могли бы покрывать большую территорию подобно современным сотовым сетям. Радиотелефон мог бы переключаться между разными городскими телефонными станциями по мере перемещения пользователя, что позволило бы сохранять связь даже на больших расстояниях. Однако на практике это решение осталось концепцией. По задумке Куприяновича, чтобы обеспечить радиофонной связью такой город, как Москва, потребовалось бы всего десять АТР.

«Взяв радиофон с собою, вы берете по существу обычный телефонный аппарат, но без проводов. Где бы вы ни находились, вас всегда можно будет разыскать по телефону, стоит только с любого городского телефона набрать номер вашего радиофона», — объяснял потенциал своей разработки инженер в ответах читателям журнала «Юный техник».

Чтобы понять, почему изобретение Куприяновича так и не дошло до широких масс, стоит вспомнить особенности тех времен. У советского изобретателя был лишь один заказчик — государство. И в случае отсутствия интереса со стороны руководства, других «рынков сбыта» и путей получения финансирования у ученых и инженеров не было.

Изобретение Куприяновича сотовым телефоном в классическом понимании назвать сложно. Однако мобильность устройства может вызывать восхищение и сегодня.

ТА-05 – поезд будущего, который навсегда остался в прошлом

В 2004 году в Китае запустили железнодорожную линию на магнитном подвесе. В начале 1980-х свой собственный маглев (сокращение от «магнитная левитация») мог появиться и в Советском Союзе.

В отличие от телефона Куприяновича, разработка советского маглева не была попыткой реализовать фантастические желания отдельно взятых инженеров. В 1970—1980-е годы по всему миру наблюдался рост интереса к магнитолевитационным транспортным системам. Они предлагали революционные решения в области транспортировки людей и грузов. Маглевы должны были повысить скорости поездов, устранить традиционные проблемы, связанные с трением колес о рельсы, и обеспечить «плавание» состава на магнитной подушке.

Понять принцип работы левитирующего поезда несложно. Возможность находиться в состоянии парения обеспечивается взаимным отталкиванием или притяжением магнитов. Вертикальное положение — за счет сил магнитной левитации вертикального направления, а от боковых «шатаний» состав удерживают аналогичные силы горизонтального направления. Единственное, что создает преграду для движение такого состава, — аэродинамическое сопротивление.

В СССР первые успешные эксперименты по созданию системы наземного бесколесного транспорта на магнитной подвеске прошли в 1977 году. В Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле смогли добиться, чтобы стокилограммовая тележка парила над стендом на высоте 15 мм.

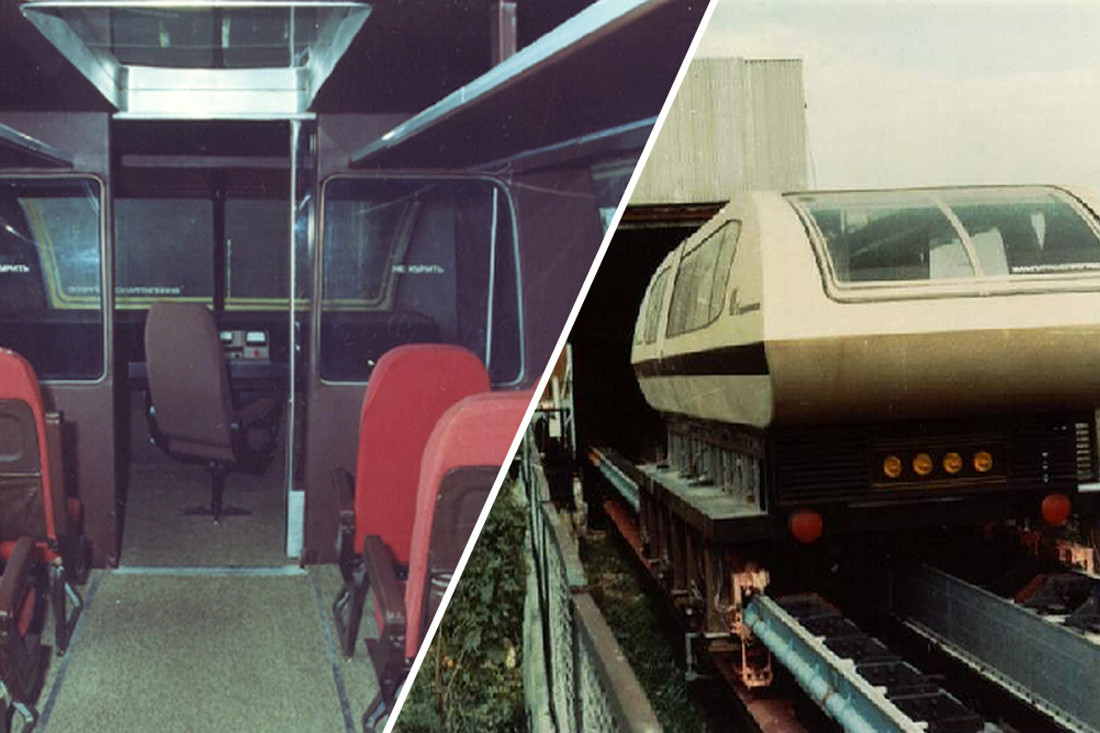

Спустя два года в Раменском был построен участок для испытаний вагонов на магнитном подвесе, а к 1980-му инженеры представили пять опытных образцов вагонов серии ТП. ТП-05 пусть и был демонстрационным образцом, но соответствовал предъявляемым ему требованиям: вмещал 18 пассажирских сидений, парил над землей и был подвижен.

При разработке вагонов ТП инженерам пришлось создавать все с нуля: отрабатывать параметры взаимодействия магнитов вагонов и путей, оптимизировать работы магнитных потоков, динамики движения и т. д.

Созданные специалистами магнитные лыжи обеспечивали устойчивую динамику движения вагонов. Подвижные электромагниты были связаны между собой шарнирами в цепеподобную систему и отвечали за адаптацию к неровностям. Датчики зазора отслеживали неровности путей и при изменении уровня наклона направляли команды в силовой преобразователь, который в свою очередь изменял силу тока в необходимых электромагнитах. Поезд мог перемещаться на специальных рельсах с использованием электромагнитных катушек, которые создавали магнитное поле, поднимающее состав над путями и обеспечивающее его устойчивое положение.

Удовлетворенное демонстрационным образцом руководство проекта выделило финансирование на строительство первой в СССР магнитной железной дороги. Работы начались в 1987-м в Армении и должны были продолжаться четыре года. Предполагалось, что новая транспортная дорога соединит Ереван и Севан, однако сначала Спитакское землетрясение в 1988 году, а в последующем и развал Советского Союза помешали реализации проекта. Поезда, которые должны были развивать скорость до 250 км/ч, так и остались в мечтах советских инженеров.

Смогли бы реализовать этот проект в полной мере? Вопрос, который остается открытым. Несмотря на перспективность технологии, испытания ТА-05 выявили проблему сложности обслуживания, а также технологические препятствия: постоянную точность настройки и контроля системы создания левитации и управления движением состава. Магниты должны быть идеально сбалансированы, чтобы удерживать поезд на нужной высоте и обеспечивать его устойчивое положение над рельсами. Даже небольшое отклонение в работе магнитной системы может привести к сбою. Необходимость регулярной калибровки магнитов делала обслуживание таких систем довольно трудоемким и дорогостоящим процессом.

«Интернет» Китова и Глушкова

Историю появления интернета обычно связывают с космической гонкой и сетью Arpanet, запущенной в 1969 году. Однако первые шаги в этом направлении инженеры США, Великобритании и СССР сделали еще в конце 50-х годов прошлого века: они стали активно изучать возможность создания компьютерных сетей и их практического применения в научных, военных и иных целях.

К концу 1950-х годов экономика СССР столкнулась с очевидными трудностями — слишком сложно было обрабатывать весь поступающий объем информации, необходимой для разработки планов и принятия решений. А экономика, напомним, была плановой, командной, и все решения о нормах выпуска принимались в Москве.

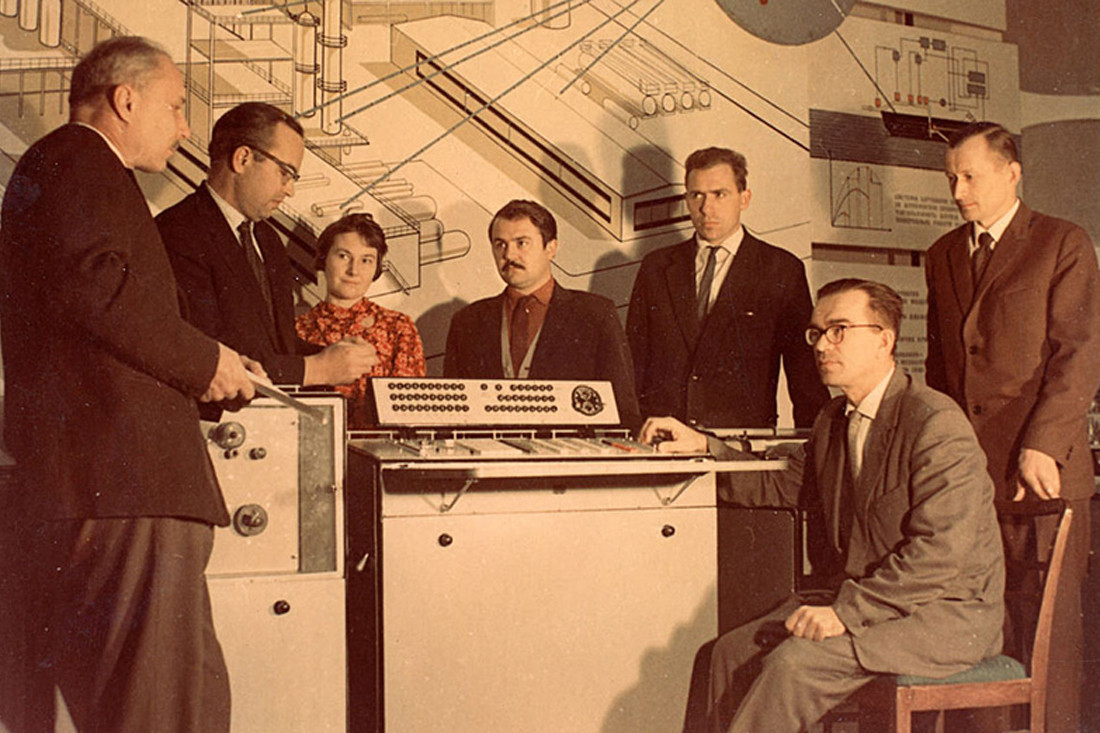

В это же время в стране наблюдался настоящий прорыв в области кибернетики. Одним из ее главных популяризаторов был Анатолий Китов, руководивший с середины 1950-х головным вычислительным центром Минобороны. За годы своей работы он сумел изменить мнение партийного руководства о кибернетике с «буржуазной лженауки» на «хорошее и полезное знание». И именно под его руководством была создана самая мощная на тот момент ламповая ЭВМ в мире — М-100.

Для лучшего понимания ситуации отметим, что Китов не был рядовым ученым, как, например, упомянутый выше Куприянович. Он был героем войны и заслуженным деятелем науки. Поэтому предлагаемые им инициативы рассматривались не на страницах технических журналов, а на заседаниях правительственных комиссий.

В начале 1959 года Китов презентовал руководству страны доклад, посвященный вопросам развития вычислительной техники. Его план предполагал создание Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ). Кибернетик видел будущее, где бюрократический аппарат заменяется централизованным управлением через мощные компьютеры. Новый подход должен был кардинально изменить стиль управления хозяйством СССР.

По одной из версий, именно нежелание кардинальных перемен не дало воплотить в жизнь задумку Китова. Его следующий, более прогрессивный доклад по созданию ЕГСВЦ был воспринят как критика системы Минобороны и забракован на стадии слушания.

Однако Китов был не единственным советским инженером, стремившимся создать отечественную компьютерную сеть. После его «отмены» идею создания такой сети в качестве средства помощи для тонущей в бюрократии экономики подхватил кибернетик Виктор Глушков.

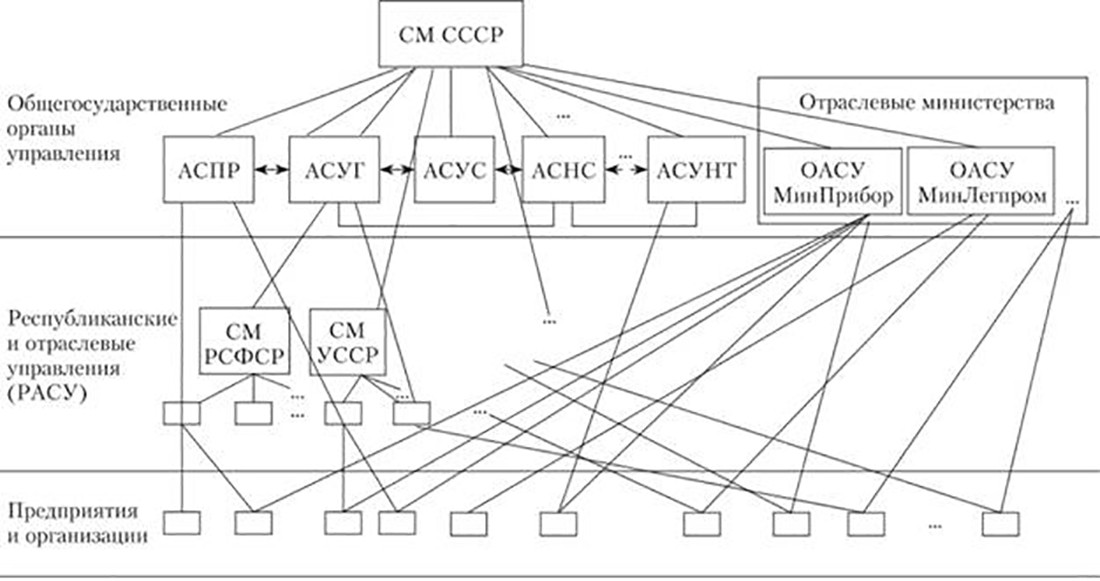

Предложенная Глушковым Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации (ОГАС) была куда масштабнее и дороже. Для реализации плана требовалось найти 20 млрд рублей и обучить почти 300 тыс. специалистов. Согласно задумке ученого, каждое предприятие и учреждение должны были быть подключены к системе через терминалы и локальные ЭВМ. Для обработки и передачи информации планировалось использовать технологии автоматической маршрутизации и сжатия данных.

Также команде Глушкова предстояло создать объемные базы данных, в которых хранились бы все экономические показатели страны. Кибернетик планировал использовать децентрализованную обработку данных — то есть не только в центре, но и на местах, что снизило бы нагрузку на главный узел.

Создание ОГАС предполагало строительство ста центров обмена информацией в промышленных городах, откуда обработанные данные передавались бы в единый общегосударственный центр. В случае успеха сеть могла быть расширена на все города СССР.

Предполагалось, что на предприятиях плановики и управленцы будут взаимодействовать с системой через терминалы. Они могли бы вводить данные о фактическом состоянии экономики. Такой подход исключал бы возможность подтасовки данных и смог бы выявлять экономические проблемы по мере их возникновения. А наличие системы обратной связи позволило бы сократить время принятия решений.

В дополнение к своему плану Глушков предполагал, что в будущем его система сможет контролировать показатели производства, управлять розничной торговлей, а также высчитывать зарплату. Кибернетики грезили, что успех ОГАС сможет исключить из обращения физические деньги и позволит людям перейти на электронные платежи.

Ожесточенное сопротивление Глушков встретил в лице экономистов из Министерства финансов. Чиновников, как и в случае с планом Китова, пугала необходимость глобальной перестройки системы. После долгих прений план Глушкова был принят в сжатом виде, но так и не был реализован.

В последующие годы ученый предпринял еще несколько попыток перезапуска своего амбициозного проекта, каждый раз делая его все прогрессивнее, масштабнее и дороже. Именно из-за финансового вопроса он так и не сумел найти «инвесторов» и покровителей в рядах госслужащих.

Вплоть до самой своей смерти в 1982 году Глушков не переставал визуализировать будущее, говорить о важности вычислительных машин и о том, каких невероятных высот достигнет кибернетика.

«Недалек тот день, когда человек будет носить с собой электронный блокнот — комбинацию плоского дисплея с миниатюрным передатчиком для радиоприема, — писал в начале 1980-х Виктор Глушков. — Набирая на клавиатуре этого блокнота нужный код, можно вызвать из гигантских компьютерных баз данных тексты и изображения. Зайдет ли дело в обозримом будущем столь далеко — гадать трудно. Несомненно одно: прогресс происходит столь бурными темпами, что фантастика становится реальностью буквально на наших глазах».

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by