«Алло, мама!» Как наш голос попадает в смартфон — и как его слышат «на том конце провода»

Первый телефон запатентовал Александр Белл в 1876 году, с тех пор многое изменилось, и потому мы не станем ворошить скучную историю развития этого типа связи. Но все-таки слегка зацепим недалекое прошлое, прежде чем перейти к современным технологиям и мобильным трафикам. Вместе с МТС рассказываем, как рождается и путешествует по проводам (а теперь — воздуху) слово «алло».

Дисковый телефон аналоговой эпохи

«В самые ранние годы соединением вручную занимались телефонистки. Они видели, какой номер нужен, и вручную вставляли штекер в нужное гнездо, физически соединяя два провода. Позже эту работу стали выполнять автоматические шаговые искатели — механические „руки“, которые с грохотом и щелчками сами находили нужный путь для твоего звонка», — рассказывает наш эксперт, начальник управления ядра сети МТС Константин Бурый.

Как работали дисковые телефоны? Да все просто: каждый поворот диска генерировал импульсы, размыкая цепь, а их количество определялось указанной цифрой. Тройка? Три импульса, семерка — семь и так далее, а вот ноль — все десять. Потому ноль был в конце, а не в начале номеронабирателя.

Еще один интересный факт для тех, кто начал пользоваться телефонами уже в эпоху мобильников и не застал технологии древних. Для звонка требовалось «снять трубку» — то есть буквально поднять ее с аппарата, и там был слышен непрерывный гудок, а линия этого телефона переходила в состояние «занято» для входящих звонков. Потому мы до сих пор говорим: «Подними трубку!» (а не потому, что смартфон лежит на столе). После же набора первой цифры гудок прекращался в ожидании следующих импульсов.

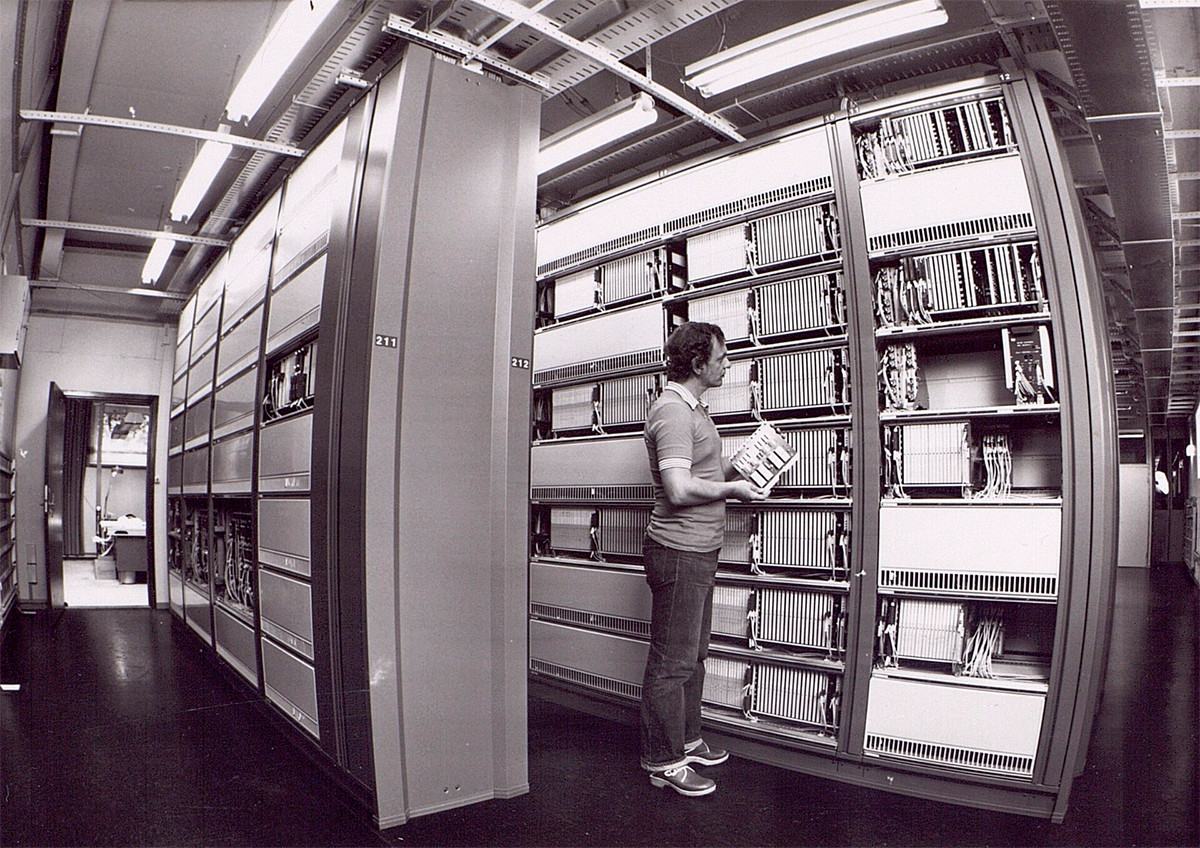

Что касается более-менее современных АТС, в таких устанавливали электромеханические коммутаторы, которые буквально соединяли контакты двух абонентов между собой по электрическим цепям. Их было несколько поколений, со временем увеличивалось количество возможных соединений (линий абонентов), однако конструкции все равно были массивными, шумными и потому расти бесконечно не могли.

«Связь тогда — это создание физического канала. То есть между вашим телефоном и телефоном собеседника на все время разговора создавалось непрерывное электрическое соединение, эдакий длинный провод. А там голос (звуковые волны) преобразовывался в аналоговый электрический сигнал и путешествовал по этому проводу», - дополняет эксперт.

Цифровая эпоха

Если на заре телефонной связи голос передавался силами электрического тока, бегущего по проводам, то уже в 70—80-х годах прошлого века на арену связи стали выходить цифровые АТС. До их прихода помехи с треском во время разговора были привычными: где-то что-то повредилось — поди догадайся, что там скрежещет человек «на другом конце провода» (кстати, еще одна фразочка из прошлого).

На самом деле цифровую коммутацию и электронные АТС начали разрабатывать еще в 50-е годы, в полноценную эксплуатацию первую такую запустили только в 1975 году во Франции (а первый электронный коммутатор заработал намного раньше — в 1965 году в США). Голос научились превращать в набор цифр, передача которых требовала меньших затрат, телефонные станции начали уменьшаться в размерах: направлять цифровые пакеты по коммутируемым маршрутам проще. И стали отходить от дисковых телефонов: появился «тоновый набор», когда АТС определяла цифру по звуку, а не количеству прерываний.

Связь стала стабильнее, качественнее, а затем появилась возможность передавать не только голос, но и другие данные, именно потому в то время начался бум факсимильных аппаратов. Они существовали и ранее, однако «это другое».

А там уже замаячила мобильная связь. Кстати, вопреки возможным заблуждениям, первые коммерческие мобильные сети — 1G, к которым относится и легендарный NMT, — были вполне себе аналоговыми со многими вытекающими недостатками. Хорошо, что пришел цифровой стандарт 2G. В то же время алгоритм соединения абонентов в целом практически не изменился, но стал быстрее, эффективнее и теперь происходит практически незаметно. Как именно?

Что происходит после нажатия кнопки «Вызов» и «Принять»?

Набрав номер, мы нажимаем на кнопку вызова смартфона, после чего сигнал отправляется к кварцевому резонатору. Этот элемент является своего рода дирижером всего происходящего с электроникой мобильника, пояснил эксперт: «Он генерирует точные электронные импульсы-такты, чтобы все компоненты телефона работали синхронно».

Электронная схема усиливает колебания кварцевого резонатора, превращая их в стабильный электрический сигнал — определенную команду. Ее в данном случае получает процессор, который, в свою очередь, «будит» модем — чип, ответственный за связь.

Модем смартфона через встроенные антенны начинает «осматривать» местность, выбирая базовую станцию (БС) поближе, и создает с ней соединение. Базовая станция, в свою очередь, знает, что абонент рядом: телефон регулярно отправляет отчеты о мощности сигнала, чтобы сеть знала его местоположение в радиосети. Получив входящий сигнал, она отправляет его по подземным оптоволоконным кабелям дальше — в мозг сети (на языке специалистов — ядро).

Здесь происходит поиск вызываемого абонента, а также создание оптимального маршрута для соединения с ним. Поиск ведется по идентификатору в виде номера телефона, а так как сеть уже знает, в зоне действия какой соты находится второй абонент, вызов поступает почти сразу. Но процесс может чуть затянуться, если абоненты находятся далеко друг от друга: например, на разных континентах - в таком случае маршрут удлиняется.

На смартфоне собеседника все то же самое: модем, процессор и кварцевый резонатор, которые исполняют задачи, но немного в другой последовательности. Сигнал «стучит» в модем, резонатор дает нужные команды, процессор «будит» остальные компоненты: экран включается, гудит вибромоторчик, звенит динамик.

«Алё», — говорит абонент. Микрофон получает звуковые колебания и превращает их в аналоговый электрический сигнал. Затем АЦП (аналого-цифровой преобразователь) оцифровывает этот сигнал, превращая звуковые волны в цифры: последовательность нулей и единиц.

Система использует кодеки — алгоритмы сжатия, уменьшающие объем данных за счет удаления неслышимого ухом, однако качество по большей части сохраняется. На этом этапе информацию к тому же шифруют. А затем разбивают на небольшие фрагменты — пакеты, которые доставляются на базовую станцию по радиоканалу, оттуда по кабелям — в ядро сети и уже к принимающей станции. Там информация расшифровывается, распаковывается и переводится в звуковые волны, которые слышны.

На самом деле процесс чуть более сложный, так как проводится еще и авторизация в сети, операционная система смартфона, в свою очередь, выбирает кодеки, исходя из приложения, которым пользуется абонент (телефоном, например, или мессенджером), некоторые аспекты зависят от подключения: в 3G один алгоритм, в 4G/LTE или 5G — чуть другой. Кроме того, звонки в домашней сети идут по одному маршруту, а при коннекте с другими или в роуминге появляются «посредники» в виде шлюзов. Однако на смартфонах процесс не меняется.

Может стать лучше?

Одной из вех развития качества голосовой связи стало появление технологии VoLTE. До ее прихода смартфонам приходилось непросто, как и их владельцам. LTE сама по себе — высокоскоростная сеть, то есть позволяет передавать больше данных за тот же промежуток времени. Однако на заре ее появления LTE/4G использовался «для интернета», а входящий телефонный звонок переводил смартфон в 2G или 3G-режим.

«Раньше, когда вы звонили, телефон переключался со скоростного 4G-интернета на старую сеть 2G/3G только для голоса. VoLTE („голос через LTE“) убирает этот „переезд“», — поясняет Константин Бурый.

Можно сказать, что 2G и 3G представляет собой «узкую тропинку», а 4G — это «шоссе». Потому технология поддерживает широкополосный звук HD Voice: расширяет частотный диапазон, делая речь более разборчивой, особенно в шумной обстановке, и потому четко слышен шепот и хайэндовое произношение, например, звука «с». Плюс ускоренное соединение при звонке и, главное, без обрыва интернет-соединения во время звонка (при переключении с «обычного» LTE на 2G и 3G коннект обрывался). А отсутствие необходимости переключаться между сетями, в свою очередь, снижает нагрузку на аккумулятор.

В чем-то подобная VoLTE технология — VoWi-Fi (голос через Wi-Fi). Речь о высоком качестве связи, но без доступности мобильной сети, так как для соединения используется обычный Wi-Fi (при условии поддержки этой технологии на смартфоне и SIM-картой оператора). Это не об интернет-мессенджерах, а звонках именно по телефону.

А как все работает в «вайбере» и «телеграме»?

Мессенджеры могут работать как по принципу телефонной связи (почти), так и через интернет. Основной же принцип, поясняет эксперт, — технология VoIP (Voice over Internet Protocol), передача голоса через интернет, а не через традиционные сотовые сети.

Мессенджеры могут обмениваться данными по протоколу P2P (peer-to-peer), то есть напрямую между телефонами, и оба устройства соединяются друг с другом через беспроводные каналы связи: так, например, умеет работать Telegram. Это если проводить аналогию с телефонными звонками аналоговой эпохи. Также мессенджеры могут работать через «посредники»: так называемые промежуточные серверы, когда прямое соединение невозможно (обычно из-за NAT, брандмауэров или иных средств фильтрации и защиты). Кроме того, тот же Viber больше полагается на собственные серверы для маршрутизации трафика.

Из особенностей такого типа соединения, продолжает собеседник, обязательный перевод голоса в «цифру», использование кодеков для сжатия звука, сквозное шифрование (ключей нет даже на серверах компаний) и пакетная передача данных через интернет.

К слову, когда мы говорим о пакетной передаче данных, это означает, что один пакет содержит буквально миллисекунды звука, а не какие-то целые слова и фразы. Кроме того, мессенджеры умеют на лету варьировать «настройки» передачи данных: снижая или повышая качество, меняя маршруты и так далее, что позволяет даже при плохом коннекте продолжать разговор.

А что потом?

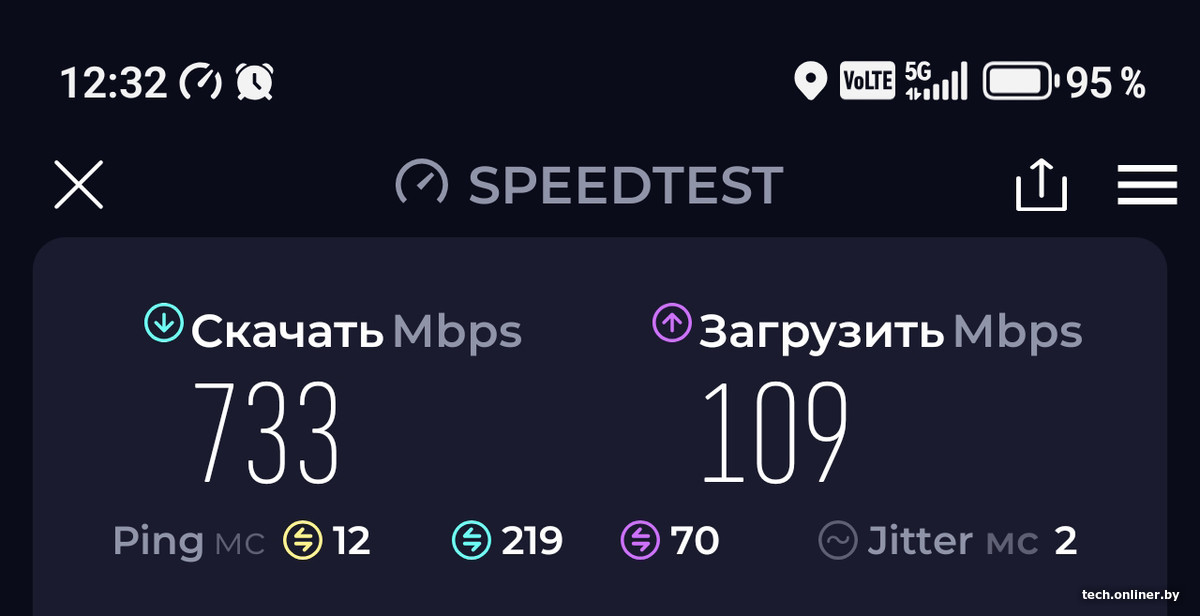

Перспективы связаны с 5G и технологиями искусственного интеллекта, считает Константин Бурый. Как и в VoLTE, в сетях нового поколения может быть реализована VoNR (Voice over New Radio) или «голос по 5G SA». В таких скорость соединения станет еще выше: секунда против нынешних в среднем двух-трех, повысится качество передачи голоса (HD Voice+), голосовые вызовы не будут терять в качестве при одновременной высокоскоростной передаче данных в фоне.

ИИ, в свою очередь, обеспечит новые подходы к работе систем интеллектуального шумоподавления: он не просто отсечет шум, а научится выделять именно ваш голос на фоне стройки, ветра или шумного кафе, а собеседник будет слышать так, будто вы в тихой комнате. Могут появиться встроенные технологии синхронного перевода в реальном времени, ИИ научится заполнять пробелы при плохой связи, появится интеграция с AR/VR-системами. То есть фраза «звонок по телефону» окончательно станет атавизмом, как «на том конце провода»: общение превратится в комплексный интерактивный сервис.

Партнер проекта — МТС

МТС — лидер по качеству мобильной связи в 3-м квартале. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку и занимает первое место по совокупным показателям телефонии, качеству услуг передачи данных, воспроизведению видео и загрузке веб-страниц. Это следует из отчета «БелГИЭ».

В 2025 году компания МТС лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана лучшей в номинации «Мобильный оператор» премии «Народная Марка».

Связь? Отлично! Подробнее здесь.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «ЭфСиБи Бел», УНП 193185741.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner запрещена без разрешения редакции. ga@onliner.by