Будущее без «глухих» зон: можно ли избавиться от проблем связи раз и навсегда?

Будущее без «глухих» зон: можно ли избавиться от проблем связи раз и навсегда?

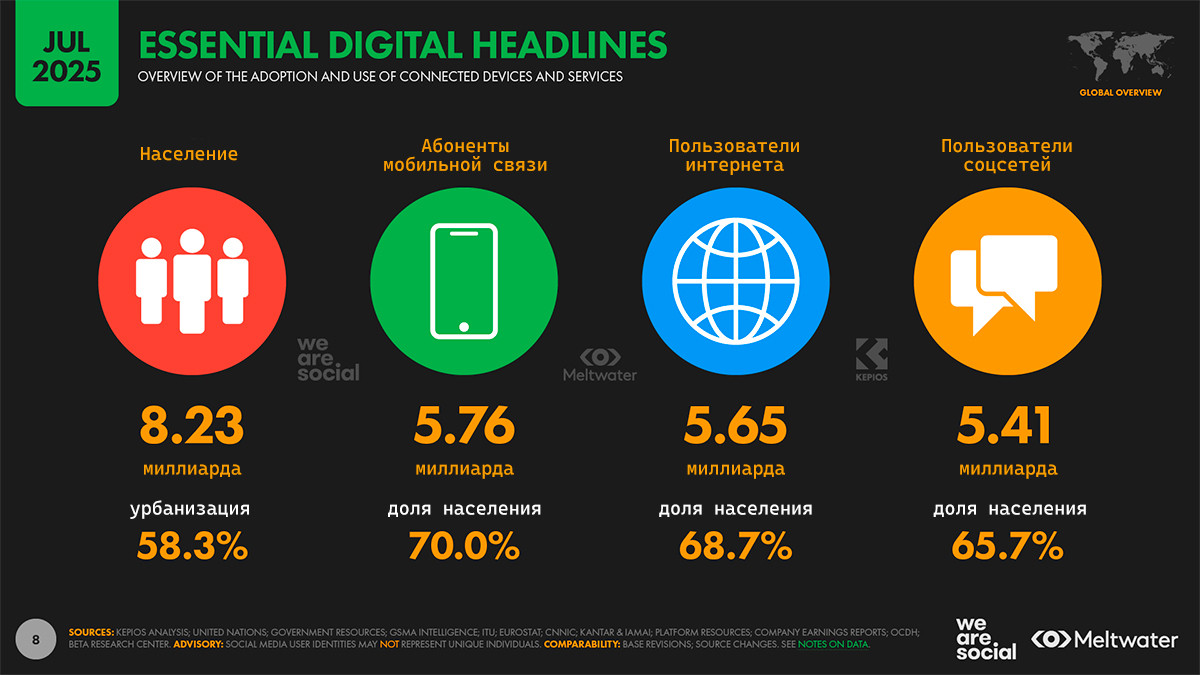

В мире насчитывается чуть менее 6 млрд абонентов сотовой связи: цифра выглядит внушительно, но также указывает, что около 2,5 млрд человек остаются не «подключенными». Белорусский рынок мобильной связи выглядит каплей в море на фоне глобального, однако покрытие у нас приближается к 100% — но не площади страны, а населения. Давайте вместе с A1 прикинем, можно ли избавиться от «белых пятен» связи и, главное, как.

Будущее в прогнозах и фантастических произведениях выглядит почти одинаково: весь мир будет окутан проводами и радиоволнами, информационные сети проберутся в каждый уголок. И потому не будет проблемой прочитать рецепт приготовления драников, посмотреть новый эпизод любимого сериала или поработать где-то на вершинах Гималаев или в гуще лесов Полесья.

Собрали список технологий и способы, которые помогут избавиться от «глухих зон». В данном случае, кстати, важен и контекст: мы говорим именно о гипотетическом «ковровом» покрытии, а у него есть и слабые стороны, о чем ниже.

Спутниковая связь (LEO и GEO) для глобального покрытия

Это самый, наверное, распиаренный благодаря Илону Маску вариант: миллиардер не жалеет денег на маркетинговое продвижение сервиса Starlink. Хотя спутниковый интернет существовал и до него, однако именно Маск популяризовал технологию и по-настоящему понес ее в массы. В теории таким интернетом можно покрыть всю поверхность нашей планеты, вопрос только в количестве и расположении спутников.

Своего рода предшественниками общедоступного спутникового интернета стали GEO-системы: это геостационарные спутники, размещенные на высоте 36 000 км над Землей и «висящие» над одной точкой планеты. Но у них есть слабые стороны: высокая стоимость, ограниченная пропускная способность и высокая задержка сигнала.

Куда перспективней стали LEO-системы, или низкоорбитальные спутники, к которым относится и Starlink Илона Маска. Также ведется разработка других проектов наподобие OneWeb, Project Kuiper, SpaceSail и некоторых других, однако они обычно ориентированы на бизнес и государственные нужды либо только готовятся к коммерческой эксплуатации мощностей.

С LEO-системами уже можно говорить о скоростях и задержках, приближенных к комфортным, но и спутников здесь в разы больше, они ниже (на высоте в диапазоне примерно от 500 до 1200 км), потому охват уменьшен. Тем не менее цена кусается, требуется специализированное оборудование для клиентов, а операторы вынуждены инвестировать огромные средства как в развертывание системы, так и в ее обслуживание.

Выходит, что спутниковая связь — это, скорее, «план Б», когда другие технологии использовать нет возможности. Одновременно она может стать частью гибридного глобального покрытия, о чем мы расскажем дальше.

Частные LTE/5G-сети

Частные — не значит, что какой-то парень купил себе базовую станцию и открыл собственного оператора связи для соседей. Тем более обычно подобные сети развертывают крупные предприятия или организации, которым требуется не только бесперебойная связь, но и дополнительный слой безопасности.

То есть предприятия (заводы, логистические центры, аэропорты и так далее) формируют собственную изолированную мобильную сеть с полным контролем и покрытием, обеспечить которое оператор связи не может или ему не позволено. Развертывание таких сетей требует немалых затрат как на этапе проектирования и создания, так и на этапе обслуживания, во многих странах потребуется еще и лицензия на диапазон.

Таким образом, частные сети — это решение, однако достаточно… частное. Тем не менее актуальное и рабочее, так как и на огромных заводах связь нужна.

Open RAN (O-RAN)

Это, наверное, пока из разряда не слишком близкого будущего, хотя с обывательской точки зрения выглядит как интересный вариант. Аббревиатура происходит от слова «открытый» (open) и RAN — Radio Access Network, или сеть радиодоступа, в нее входят и базовые станции. В существующих технологических и бизнес-моделях обычно применяется оборудование какого-то определенного вендора, это «закрытые» системы.

В отличие от «обычных» сетей, в «открытых» компоненты разных производителей могут сосуществовать либо их совместимость обеспечивается за счет виртуализации части функций и в «облаках» на любом (с учетом всех переменных) оборудовании. Абонент условного оператора не почувствует разницу, преимущества O-RAN интересней именно компаниям: такие сети развертывать в теории дешевле, можно с меньшими затратами вводить новые услуги и развивать продукт в целом.

Правда, пока Open RAN является инициативой и концепцией, оформленной в 2018 году, да к тому же ориентированной на 5G-сети. Тем не менее операторы, надо полагать, будут продвигать эту идею, а ведь мы говорим о будущем.

Малые соты

Это гигантский «отскок» в сравнении со спутниковым интернетом, но именно малые соты во всех их проявлениях способны сыграть ключевую роль в обеспечении связи в сложных условиях, а городская застройка как раз относится к ним. Более того, это наиболее реалистичный и актуальный вариант борьбы с белыми пятнами связи (как всегда, найдется несколько «но»).

Как можно догадаться, противоположностью малым сотам являются макросоты, то есть привычные «большие» базовые станции: это мощные станции с покрытием под сотню километров (в идеальных условиях). Такие чаще используют в малонаселенной местности: например, за городом, когда абонентов немного или они появляются лишь изредка, вдоль автотрасс. Но и в городах их можно найти, обычно где-то на возвышенности.

В теории такие вышки можно расставить повсеместно, добившись покрытия в середине какого-нибудь заброшенного леса или забытом хуторе, однако экономически подобное нецелесообразно (и тут можно вспомнить про спутниковый интернет).

Малые соты, в свою очередь, это компактные базовые станции, которые устанавливаются поближе к пользователю, в том числе на улицах, их радиус действия меньше, однако они эффективны для увеличения емкости сети в местах со скоплением народа и в сложном городском ландшафте, где уйма отражающих поверхностей. То есть они способны значительно увеличить емкость сети и дать стабильный сигнал там, где традиционные «макросоты» уже не справляются. Но для их массового внедрения нужна развитая транспортная инфраструктура и грамотное управление большим числом точек. Плюс разрешение на их установку.

«Операторы не могут строить там, где хотят. На каждую станцию получается отдельное разрешение. В городах операторам сложнее получить разрешения на новые базовые станции: есть вопрос эстетики, охраны исторических зон, частной собственности на крыши, шума и электромагнитных ограничений. Это лимитирует плотность размещения антенн. Мы бы рады были покрыть весь город базовыми станциями, но тогда жалобы будут уже не на качество связи, а на избыточность антенно-мачтовых сооружений», — объясняет заместитель генерального директора по техническим вопросам компании «A1» Владимир Сачков.

Малые соты могут разделяться на несколько типов в зависимости от мощности и задач, а самая «маленькая» — это фемтосота. Ее можно разместить в офисе, квартире, загородном доме или любом помещении, куда сигнал извне доходит недостаточно хорошо. Чуть крупнее ее — пикосота, ее мощности хватит на обширную площадь.

Кстати, как минимум в США small cells используют для обеспечения связи в нелицензируемом диапазоне — это Citizens Broadband Radio Service (CBRS) для частных нужд.

Именно малые соты выглядят как наиболее эффективный способ расширить область приема, но там, где абонентов много и нагрузка велика. За пределами городов и крупных населенных пунктов технология теряет в привлекательности именно за счет малого радиуса действия.

Эксперт указывает на еще один аспект, характерный именно для городов: «Есть проблемы и с интерференцией и перегрузкой частот в пиковые часы, когда все жители города добираются домой и начинают активный просмотр социальных сетей, видеоконтента. Кроме того, в городах для обеспечения максимальной скорости соединения используются так называемые высокие частоты (например, LTE 2600), но именно они характеризуются меньшей степенью проникновения внутрь зданий».

Вариация на тему сот — Distributed antenna system (DAS), она же — распределенная антенная система. Для DAS характерны сниженная мощность, что компенсируется количеством антенн, которые, в свою очередь, работают так, чтобы не создавать лишних «шумов» — интерференции. То есть выходит, что покрытие связью больше, мощность ниже, а качество — выше. Бывают как пассивные, так и активные DAS, что зависит от условий работы, их устанавливают там, где другие варианты не подходят: в метро, например, и аэропортах, просто больших или протяженных зданиях.

На практике же, как не сложно догадаться, применяются гибридные решения. Глобальное покрытие могут обеспечить лишь спутники, в городах эффективнее применять малые соты и DAS, за пределами города при небольшой плотности населения — фиксированный беспроводной доступ (FWA), о котором мы рассказывали ранее. Правда, и у этого решения есть и сильные и слабые стороны: развертывание дешевле, чем тянуть оптику, однако скорость сильно зависит от качества сигнала и загрузки сети.

Почему уже так не делают, раз все так просто?

На самом деле, делают, однако помимо понятия «желание» есть еще переменная «возможность», которая включает в себя множество пунктов.

Построить базовую станцию — это дорого: нужна сама конструкция, оборудование для нее, опорная линия связи, питание, оплата аренды и обслуживания, а также получение разрешений и лицензий. Если пользователей мало, срок окупаемости стремится к бесконечности, потому в лесах, полях и пустынях связи обычно нет.

География и рельеф играют не последнюю роль, в катакомбах города не всегда можно найти место для размещения даже малой соты, хотя в последние годы с этим стало проще: если опираться на визуальные наблюдения. Именно они, среди прочего, помогают сигналу не «заглохнуть» в бетоне и стекле. Правда, есть немало сложностей.

«В городе основная причина появления «белых пятнен» – физика распространения радиоволн и архитектурно‑инженерные особенности: железобетон, металлизированные стекла и фасады экранируют сигнал, а «каньоны» между высотками и сложная многолучевая система дают провалы в приеме сигнала. Подземные и внутрикорпусные зоны (паркинги, подвалы, лифтовые шахты) особенно уязвимы без встроенной внутренней инфраструктуры: в крупных торговых центрах и знаковых объектах (стадионы, бассейны, выставочные центры) операторы еще на стадии проектирования могут предложить строительство внутренних базовых станций, чтобы добиться приемлемого качества связи. Но построить такую сеть внутри каждого уже существующего здания в каждом городе невозможно.

В сельской и отдаленной местности одними из ключевых факторов появления «белых пятен» являются вопросы, связанные с получением разрешений на строительство и выделением земли для ее возведения. Доступ к земельным участкам, охранным зонам, частной собственности, а также экологические ограничения могут мешать установке новых вышек. Также очень влияют рельеф и растительность. Леса блокируют сигналы, а густая листва, снегопад и другие погодные условия увеличивают затухание сигнала радиосети. Добиться за городом такого же качественного покрытия и высоких скоростей как в городах очень сложно. В удаленных районах дополнительными факторами, которые усложняют строительство становятся прокладка оптики или организация надежного энергоснабжения. Там, где нет электрических линий мы устанавливаем солнечные панели, генераторы. Но это делает строительство еще более дорогим, что с учетом текущих тарифов на сотовую связь (которые не повышались уже 3 года) становится сложной задачей», - поясняет Владимир Сачков.

А где-то, если речь не о городе, нет транспортной инфраструктуры, а потому и строительство становится сложной задачей (как и все остальное из абзаца выше). При большом желании можно поставить вышку и в центре болота, но как к ней подвести питание и откуда она будет получать стабильный сигнал от магистральной сети?

Все пропало?

Нет, как раз об этом и речь: есть гибридные решения, а еще регулярно поднимают вопрос сетевого шеринга (в Беларуси — используют), когда операторы «делятся» существующей инфраструктурой друг с другом. В некоторых странах участие в развитии инфраструктуры принимает государство, субсидируя постройку сетей. Так что это вопрос времени, финансов и доступности технологий: чтобы не осталось белых пятен без связи.

Точнее, операторы стремятся к этому, так как создать идеальную сеть "на все времена" невозможно.

«Есть физические лимиты радиосвязи, ограничение спектра, экономические и юридические барьеры, непредвиденные погодные условия, а также динамика городов и спроса – все это требует постоянной адаптации сети. Кроме того, все имеющиеся ресурсы будут незамедлительно полностью использованы самими пользователями. Приведу пример: в среднем количество трафика на одного абонента за последние 5 лет выросло в 3 (!) раза. Сейчас операторы бросают все свои ресурсы на оптимизацию своих сетей», - говорит Владимир Сачков. Он отмечает, что восприятие качества связи связано в том числе с тем, что пропускной способности имеющихся технологий на все потребности абонентов сейчас уже не хватает, решением же может стать использование операторами связи уже выданных им частот для трансляции радиосигнала в современных диапазонах (4G и даже 5G): это так называемая технологическая нейтральность.

«Если говорить о полностью идеальной сети, то практически всеобщее покрытие достижимо ступенчато: на уровне города – почти полностью (малые соты, DAS, оптика), на уровне страны – при сочетании рыночных инвестиций и госпрограмм, а глобально – через гибрид наземных сетей и LEO‑спутниковых созвездий. Главные препятствия остаются экономические, регуляторные и вопросы стоимости для конечного пользователя, поэтому подход всегда будет многослойным и поэтапным».

Партнер проекта – А1

Сегодня А1 – один из признанных лидеров телеком-рынка страны. Этот факт подтверждается как результатами независимых исследований, так и выбором потребителей. А1 имеет наивысшие оценки по большинству интегральных показателей по совокупным данным независимого регулятора БелГИЭ на портале хваля.бел, имеет наибольшее число собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в стране, а также стал победителем премии «Номер один» 2025 в номинациях «Интернет-оператор №1» и «Мобильный оператор №1». Просто подключить лучшее с А1!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by