«Больно — значит, по-настоящему». Почему мы любим игры, которые нас ломают

Вы когда-нибудь умирали от лестницы? Не от босса, не от дракона — просто оступились. Падение, «Вы умерли», и все по новой. Вы злитесь, бросаете геймпад… и возвращаетесь. Потому что между унижением и повтором рождается триумф, который не купишь за донат. Говорим о тех, кто не прощает. И о нас — тех, кто все равно идет на второй круг.

Ответ простой: мы любим такие игры, потому что они дают то, что не дают другие: ощущение, что ты справился сам. Не потому что повезло, не потому что помогла игра, а потому что ты прошел через боль, провал, отчаяние и все равно выстоял. Такие игры не жалеют — и именно поэтому их победы не фальшивые. В этом и кайф: страдать, выть, падать, но дойти.

Боль — это учебник

Если в большинстве игр смерть — это «ой, не туда нажали», то в играх From Software, таких как Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne, Elden Ring и других, которые гордо величают «соулслайками» (Soulslike), это «так и надо». Умерли? Прекрасно. Вы стали на одну ошибку ближе к победе. Добро пожаловать в мир, где неудача — валюта, а страдание — язык интерфейса.

Та же серия Souls не просто усложняет — она отрезает избыточное. Здесь нет маркеров квестов, всплывающих подсказок и NPC, которые обнимут после провала, а все, включая сюжет, говорит с вами через боль. Вы начинаете не героем, а гнилым трупом с палкой и капелькой самоуважения. Но если выживаете, учитесь, прокачиваетесь, в какой-то момент становитесь тем, кто сражается с богами на равных.

Сначала страшно. Потом злит. А потом наступает момент, когда босс, которого вы боялись как налоговую, падает под вашими ударами. Без кат-сцены, без оркестра, без «ты молодец». Просто тишина, падающая душа и то самое чувство: вы сделали это сами. Не потому что игра пожалела — потому что вы стали лучше.

И это не только про Dark Souls. В Sekiro игра не просто наказывает — она требует меняться. Вы не прокачаете броню, не заспамите удар — вы как минимум учитесь парировать снова и снова, пока это не станет рефлексом. А Elden Ring? Это как выйти в открытый мир, где тебе вежливо улыбаются — и тут же бьют по лицу. Где свобода — ваша же ловушка, а любопытство ведет в пасть полубога. Даже Demon’s Souls, с которой все началось, не предлагает ни капли снисхождения, только вопрос: «Ты правда готов?»

Это и есть фундаментальный кайф Soulslike-игр — в моменте, когда вы больше не боитесь. Игра не стала легче. Это вы стали тем, кто теперь не падает от первого удара. Кто запоминает паттерны, находит уязвимости, учится на своих ошибках — не по скрипту, а вживую.

Хидэтака Миядзаки, один из отцов поджанра Soulslike, однажды отметил:

«Смерть в наших играх используется как инструмент для обучения методом проб и ошибок».

Игры FromSoftware создали новую эстетику: здесь боль изящная, мир молчаливый, сюжет закопан под пятью слоями обрывков, а торжество приходит не от победы, а от пути к ней. Это не хардкор ради хардкора. Это вы ради себя — в мире, который вам ничего не должен.

Поэтому мы и возвращаемся. Не потому что нам нравится страдать. А потому что, пройдя через боль, мы впервые чувствуем, что все, чего мы добились, — по-честному.

Страдание как национальная идея

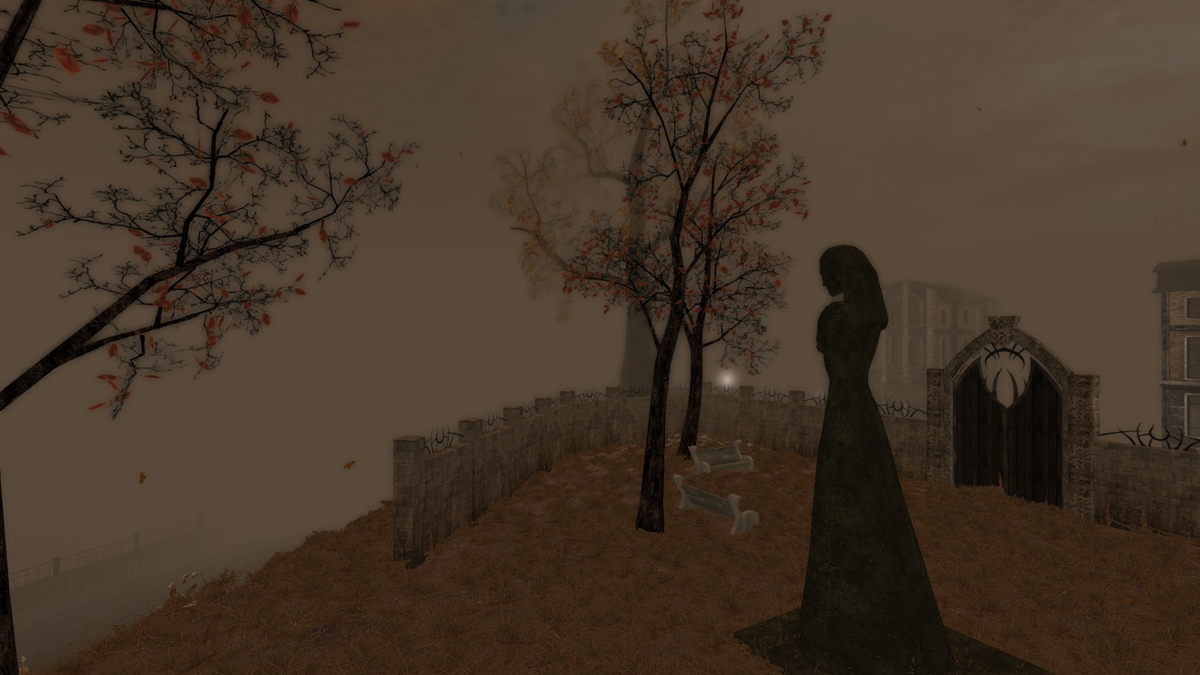

Dark Souls учит через боль. «Мор (Утопия)» делает боль средой обитания. Это не игра, где умираешь и идешь дальше. Это игра, где ты жив и это уже наказание. Приветствуем в Городе-на-Горхоне, который буквально разлагается у вас на глазах. Где хлеб дороже жизни, вода — валюта, а каждая минута — чья-то смерть.

Вышедшая в 2005 году от российской студии Ice-Pick Lodge, игра Pathologic (в оригинале — «Мор (Утопия)») сразу же решила: «Ребята, никакого комфорта». Здесь у вас будет все, кроме ощущения безопасности. Болезнь идет по улицам. Люди умирают. Аптеки пустые. У вас нож, пузырек анальгина, сомнительная репутация и всего двенадцать дней, чтобы спасти всех. Но вы все равно не сможете — и это не баг. Это условие.

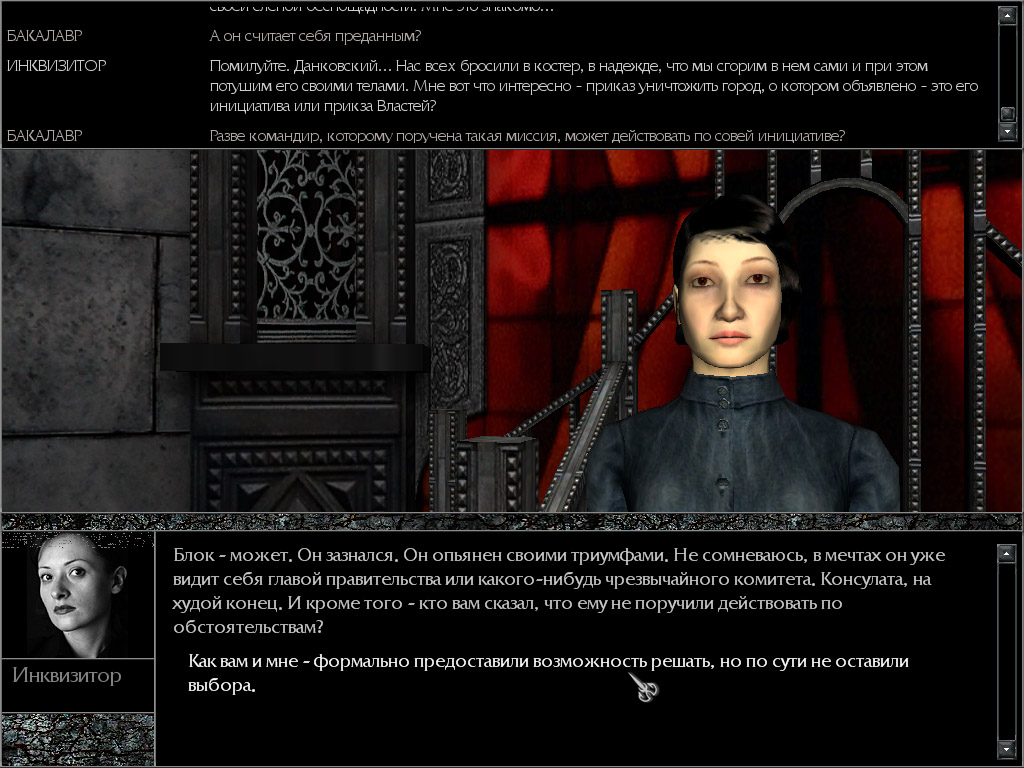

Ice-Pick Lodge не просто сделала игру — она построила экспериментальную среду, в которой вас проверяют. «Мор» — это про то, как бессилие становится нормой. Где вы вроде бы врач, пришли спасать людей — но все, что можете предложить, это испорченный бинт и рассыпавшиеся таблетки.

Вам плохо? Значит, работает как задумано. Потому что в этой игре эмоции — не побочный эффект, а геймдизайнерская цель. Вы должны чувствовать отчаяние. Должны бояться спать, потому что это трата времени. Должны смотреть на полупустой инвентарь как на завещание. Съесть хлеб — или оставить более голодным? Купить бинт — или похоронить надежду?

Вот тут «Мор» и ломает классический нарратив: вы не великий спаситель и даже не «избранный». Вы — винтик в умирающей системе. Сценарий разветвлен, как сосудистая система на вскрытии. Каждый выбор — не «хорошо или плохо», а «кому хуже». Спасешь ребенка — и умрет друг. Накормишь знакомую — сам загнешься от голода. Мораль в «Море» — роскошь, которую не тянешь. Игра говорит: «Ты не сможешь сделать правильно. Но ты обязан делать».

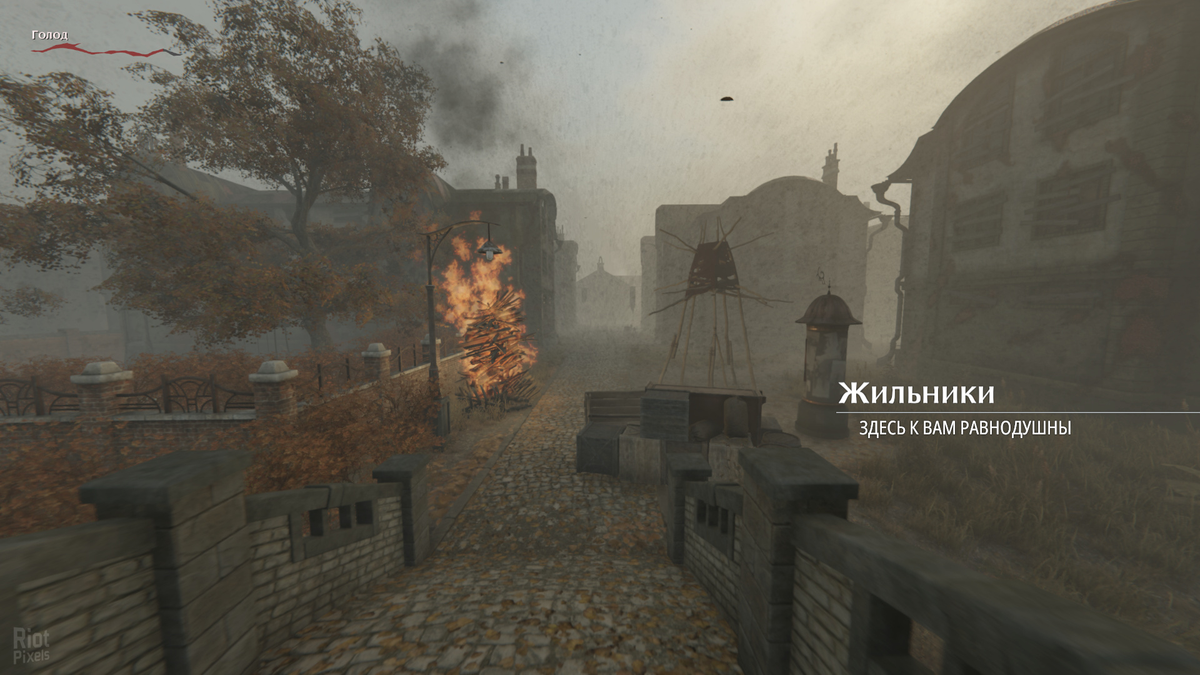

Вторая версия, Pathologic 2, стала еще больнее — и красивее. Она не просто поддерживает напряжение, она давит. Огромный, дышащий город, в котором каждый день — это бой за выживание. Вы засыпаете голодным. Просыпаетесь — уже поздно. Кто-то умер. Кто-то заболел. Квесты сгорают, как дома на карантине. Игра не дает вам «пройти» — она дает сопротивляться, пока это возможно.

Самое страшное в «Море» — в обеих частях (а готовится, к слову, еще и третья) — даже не смерть, а ее неизбежность. Люди умирают вне зависимости от вас. Вы в любом случае не успеете. Игра не дает вам быть всемогущим героем — тем, кем в теории вы могли бы стать в Soulslike, если достаточно долго учиться. Она разрушает саму эту фантазию. Здесь вы не центр вселенной. Вы человек: уставший, голодный, с чувством вины, которая становится только сильнее с каждым днем.

И это главный психологический удар. Вы все делаете правильно — но бесконечно теряете. Потому что мир несправедлив. Потому что ресурсов мало. Потому что спасая одного, вы подводите другого. И эта невозможность «хорошей концовки» — не издевка, а правда жизни.

Стоит отметить, что подобное — не ради того же хардкора, а ради атмосферы. «Мор» — не экшен, не драма, не RPG. Это философский хоррор, буквально спектакль, где декорации сыплются, актеры шепчут вам про мясо, а сам театр построен из боли. У Ice-Pick Lodge не было цели сделать игру в привычном смысле. Они сделали опыт. Гнилой и давящий, но живой.

Вот в чем парадокс: когда выживаешь, находишь кого-то, кому помог, чувствуешь: не зря. Ты никого не спас. Город все равно умрет. Но ты не сдался. И это победа. Тихая, личная, без фанфар. Как и положено в мире, где выбор это всегда между худшим и совсем худшим.

И знаете, что удивительно? Игроки возвращаются. Не потому что весело — потому что важно. Потому что в мире, где все упрощают, «Мор» не боится говорить правду: иногда ты не можешь победить, но ты можешь остаться человеком. А это уже немало.

Пиксельный ад под философский соус

После Dark Souls и «Мора», где страдание подается с примесью эпоса и психоделии, кажется, что сложные игры должны быть красивыми, мрачными, с оркестровым саундтреком и философским подтекстом в диалогах. Но не тут-то было.

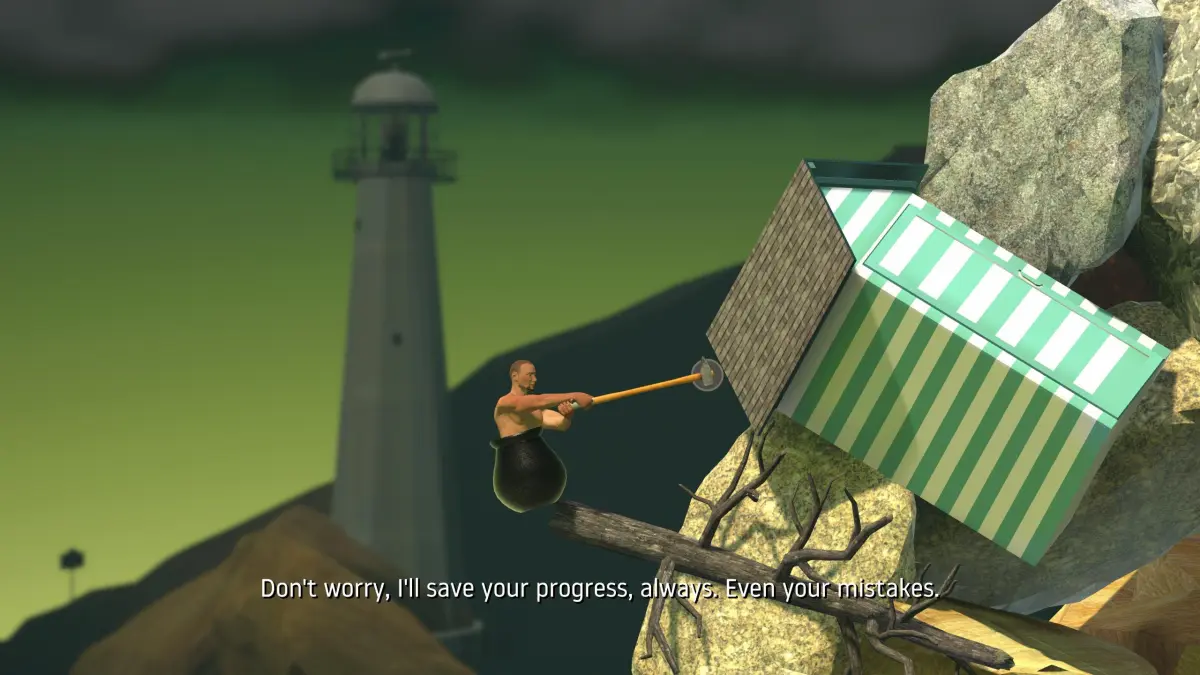

На сцену выходит Getting Over It with Bennett Foddy — игра, где вы играете за голого мужика в котле с молотком. И если вы думали, что боль это враг, эта игра докажет: нет, боль это жанр.

Никаких боссов. Никаких уровней. Только вы, стальной чан по пояс и проклятый молот, которым надо забираться вверх по мусорке из холодильников, труб, деревьев и безысходности. Вы срываетесь, падаете, слышите высказывание от невозмутимого Беннета Фодди и… начинаете сначала. Опять. И опять.

Getting Over It — это не игра в привычном смысле. Это спусковой крючок для вашей тревожности, терапия через унижение, медитация на тему «А сколько ты выдержишь, прежде чем вырубишь все к черту?». Это «Мор», только без сюжета. Это Dark Souls, только без врагов. Потому что здесь враг — это вы. Ваши руки, ваше упрямство, ваша гордыня.

Психологи бы объяснили это эффектом когнитивного диссонанса вперемешку со стремлением к удовольствию через страдание (да, это реально существует). Когда человек страдает добровольно и особенно в контролируемой среде, это дает иллюзию преодоления. Мы страдаем — но по собственной воле. Мы терпим боль — но она безопасна. Это не жизнь бьет нас по лицу, это мы сами жмем на «Retry». И в этом парадоксальном ощущении контроля даже страдание становится ресурсом: вы не просто играете — вы доказываете себе, что справитесь.

На первый взгляд, Getting Over It может показаться странным братом Dark Souls: в обоих случаях страдание — часть геймплейной формулы, и именно оно делает победу такой желанной. Но разница в подходе. Dark Souls говорит: «Ты стал сильнее и победил». Getting Over It шепчет: «Ты упал. Но ты все еще здесь». В Souls-играх вы прокачиваете персонажа. Здесь — себя.

С психологической точки зрения Getting Over It работает на тех же механизмах, что и экспозиционная терапия: вы снова и снова сталкиваетесь с фрустрацией, бессилием, потерей контроля — и учитесь ее выдерживать. Она учит проживать неудачу без катастрофизации. Тут нельзя сломать систему. Можно только стать спокойнее. Терпеливее. Мудрее — если повезет.

Это игра, которая не лечит, но помогает научиться жить с собой, даже когда не получается. Она не дает приза за победу. Зато дает опыт, который остается. И это, наверное, куда ценнее очередной ачивки.

Где грань между сложностью и садизмом?

Когда вы в четвертый раз срываетесь в бездну с той же самой скалы в Getting Over It, а голос Беннета подкидывает очередную философскую цитату про стойкость духа — наступает момент, когда невольно задаешь себе вопрос: «А мне это вообще надо?» Это уже не челлендж, это… что? Манипуляция? Провокация?

Для одних эта боль терапия, для других издевательство, и игра балансирует на грани, но честно предупреждает.

И вот тут мы выходим к важной теме, объединяющей и Dark Souls, и «Мор», и эту кастрюлю с мужчиной и молотом. Потому что боль, как оказалось, можно подавать по-разному. И в какой-то момент сложная игра перестает быть вызовом — и превращается в пытку.

В какой момент это происходит? Когда баланс «честной сложности» ломается и игрок начинает чувствовать себя не героем, преодолевающим препятствия, а лабораторной крысой, застрявшей в замкнутом цикле боли и унижений?

Этим вопросом задаются не только игроки, но и геймдизайнеры. Потому что в хорошем хардкоре вы умираете, злитесь, кричите в подушку — но продолжаете играть. В плохом — вы удаляете игру и больше никогда к ней не возвращаетесь. Даже если на бумаге они обе сложные.

Разница — в ощущении смысла. Сложность в Dark Souls, например, обоснована: каждая смерть — это урок. Да, у игры нет привычных чекпоинтов, враги беспощадны, а боссы делают из вас фарш — но когда вы наконец проходите тот самый бой, это не просто «ура». Это «я научился». У вас есть контроль, есть прогресс, есть чувство, что все происходящее — часть роста. Садизм начинается там, где этого нет.

Когда сложности ради сложности, а не ради опыта. Когда тебя бьют не за ошибку, а просто потому что. Когда вместо «ты справился» ты получаешь «ну хоть не помер сразу». Примеры? Пожалуйста.

Некоторые Kaizo-уровни в Super Mario Maker, созданные фанатами, где прыжок в миллисекунду позже ломает весь забег. Или, скажем, старые платформеры, где враги появлялись с края экрана ровно тогда, когда вы прыгаете, — и убивали вас, даже если вы все делали правильно. Это не вызов, а вредительство. Разница между «гениально продуманной ловушкой» и «рандомной миной» — в намерении.

И вот тут ключевое: хорошая сложность всегда честна. Она может быть жестокой, но справедливой. Даже в Pathologic, где вас буквально заставляют страдать, умирать от недоедания и морально выгорать, вы чувствуете, что в этом есть смысл.

Что это не «тебя унижают», а «тебя учат чувствовать беспомощность так же, как ее чувствует герой». Сложность может быть инструментом. А может быть издевательством. И вторая случается тогда, когда игра отказывается слышать игрока. Когда она делает вид, что все честно, но на самом деле прячет правила. У вас нет выбора. Нет контроля. Нет награды. Есть только боль.

Как ни странно, это именно то, почему такие игры проваливаются. Люди не боятся страдать, но страдание должно быть оправданным. Вы можете дать игроку тысячу поражений — если тысяча первая попытка даст ему шанс встать и победить. Без этого речь уже не о вызове, а об издевке. Как бы красиво она ни была оформлена — люди уйдут. Или останутся только ради того, чтобы на YouTube потом выкладывать компиляции «как я страдал», однако уже не ради игры.

Так что вот она, грань:

- Сложность — это когда тебе больно, но ты знаешь зачем.

- Садизм — это когда тебе больно и ты не знаешь почему.

Игроки чувствуют эту разницу мгновенно. Даже если объяснить ее словами тяжело.

Так зачем же мы в это играем?

Dark Souls унижает, «Мор» душит, Getting Over It смеется вам в лицо. Эти игры бросают вызов не просто скиллу, а вам как личности. Они ломают ожидания, стирают чувство контроля, тыкают в уязвимости — и все же… мы продолжаем играть.

Не вся боль полезна, но та, что имеет смысл, это часть роста, а через страдание приходит катарсис. Момент победы над игрой, которая тебя уничтожала, ощущается как личная победа над собой.

И в мире, где все пытается быть удобным, быстрым и с адаптивным уровнем сложности, именно такие игры становятся напоминанием: не все должно быть комфортным, чтобы быть ценным. Иногда вы падаете. Иногда вы погибаете. Иногда вы часами блуждаете в умирающем городе, где вас никто не ждал.

Но если вы встаете, пробуете снова и проходите, эта победа принадлежит только вам. И никакой рестарт ее не отнимет.